тушение

Ствольщик

Ствольщик — участник тушения пожара, выполняющий поставленную задачу по подаче из пожарного ствола огнетушащее вещество в очаг пожара. Ствольщик непосредственно подчиняется командиру отделения, а в исключительных случаях начальнику боевого участка (НБУ). При выполнении поставленной задачи ствольщик при прокладке рукавных линий выбирает кратчайшие, наиболее удобные пути к позициям, не загромождая путей эвакуации людей и имущества. Обеспечивает их сохранность и защиту от повреждений, в т. ч. путём установки рукавных мостиков и использования рукавных задержек, устанавливает разветвления. Создаёт запас пожарных рукавов для использования на решающем направлении боевых действий. При работе с ручными пожарными стволами ствольщику необходимо: осуществлять первоочередную подачу огнетушащего вещества на решающем направлении; обеспечивать подачу огнетушащего вещества непосредственно в очаг пожара с соблюдением правил охраны труда; охлаждать материалы, конструкции, оборудование для предотвращения обрушений и (или) ограничения развития горения; не прекращать подачу огнетушащего вещества и не оставлять боевую позицию без разрешения старшего начальника; исключать случаи воздействия воды на слой пены или порошка, используемых для прекращения горения; не допускать излишнего пролива воды. Способы подачи огнетушащего вещества выбираются с учётом наличия и состояния материальных, культурных и иных ценностей, конструктивных особенностей зданий (сооружений), поведения строительных конструкций, а также обеспечения безопасности личного состава пожарной охраны.

Лит.: Приказ МВД России от 5 июля 1997 г. No 257 «Об утверждении нормативных правовых актов в области организации деятельности государственной противопожарной службы» (с изм. от б мая 2000 г; Повзик Я.С., Клюс П.П., Матвейкин А.М. Пожарная тактика. М., 1990.

Стационарная роботизированная установка пожаротушения

Стационарная роботизированная установка пожаротушения стационарное автоматическое средство, смонтированное на неподвижном основании, состоящее из пожарного ствола, имеющего несколько степеней подвижности, и оснащённое системой приводов. В большинстве случаев стационарная роботизированная установка пожаротушения (РУП) имеет программное управление и предназначена для тушения и локализации пожара или охлаждения технологического оборудования и строительных конструкций. В отличие от традиционных автоматических установок пожаротушения роботизированная установка пожаротушения позволяет эффективно защищать объекты с изменяемым технологическим процессом. Основные объекты, на которых целесообразно использовать РУП: резервуары со сжиженными углеводородными газами, горючая жтдкость и легковоспламеняющаяся жидкость, лесобиржи, склады боеприпасов, энергоёмкие производственные комплексы, машинные залы электростанций, зрительные залы театров, цирков, спортивных комплексов, конференцзалы и т.п. Наряду с тушением пожаров роботизированные установки пожаротушения могут выполнять функции, связанные с профилактикой пожара. Например, применение роботизированной установки пожаротушения на складах лесопиломатериалов позволяет организовать в жаркое время года регулярное принудительное орошение складируемых пиломатериалов. С помощью РУП можновести борьбу с пожаром и охлаждать стальные конструкции в ангарах, а также регулярно, по команде оператора, орошать стены и несущие покрытия для наведения чистоты в помещениях.

Лит.: Пожарная робототехника: состояние и перспективы использования: обзорная информ. /Л.М. Мешман, В.В. Пивоваров, А.В. Гомозов, С.Н. Верещагин. М., 1992.

Статическое электричество

Статическое электричество совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда (см. Электростатический заряд) на поверхности или в объёме диэлектриков, или на изолированных проводниках. Термин «Статическое электричество» распространяется также на совокупность явлений, обусловленных связанными положительными и отрицательными электростатическими зарядами, и на явления, обусловленные преобразованием различных видов энергии в энергию электро-статического поля. Понятие «Статическое электричество» не следует отождествлять с электростатикой, отражающей взаимодействие неподвижных электрических зарядов. С этим понятием связано развитие электронной и ионной оптики, информационных, космических, оборонных технологий, и т. п.

В обеспечении пожарной безопасности с понятием «Статическое электричество» связаны молниезащита и электростатическая искробезопасность (ЭСИБ). Направление молниезащиты (см. также Молния, Молниезащита) связано с опасными проявлениями статического электричества в атмосфере. В зонах грозовой деятельности разряды молний переносят преимущественно отрицательный электростатический заряд к земной поверхности, благодаря чему Земля заряжается отрицательно и существует электро-статическое поле спокойной атмосферы примерно 100 В/м у земной поверхности. Направление электростатической искробезопасности связано с опасными проявлениями статического электричества, обусловленными действием электростатических генераторов в объёмах машин и аппаратов, оборудования, одежды, бытовой обстановки. Опасность взрывов и пожаров от разрядов статического электричества следует учитывать при применении струи воды под давлением, при её распылении и применении огнетушителей.

Требования норм, регламентирующих проявления статического электричества в области охраны труда, жизни и здоровья человека, следует учитывать при разработке техники, технологических процессов, одежды и при тушении пожаров.

Лит.: Верёвкин В.Н., Смелков Г.И., Черкасов В.Н. Электростатическая искробезопасность и молниезащита. М., 2006.

Стадии свободного развития пожара

Стадии свободного развития пожара. Каждый пожар соответствующего класса (согласно принятой классификации пожаров) по времени проходит 4 основных стадии: начальную; развивающуюся; развитую; затухающую.

Начальная стадия пожара включает в себя время от возникновения горения до полного охвата пламенем поверхности пожарной нагрузки (общей вспышки). Продолжительность начальной стадии пожара зависит от вида, расположения и количества временной пожарной нагрузки, конструктивно-планировочных характеристик помещения и может меняться в широких пределах. Отличительной особенностью начальной стадии пожара является наличие одновременно тепломассовыделения от горения и термического разложения материала пожарной нагрузки с распространением огня по её поверхности. Эта стадия важна для оценки характера последующего развития пожара, разработки мероприятий по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре, обнаружения и тушения пожара, а в ряде случаев — для определения огнестойкости строительных конструкций.

Развивающаяся стадия пожара включает в себя период от полного охвата пламенем поверхности пожарной нагрузки до достижения максимальной скорости выгорания материала пожарной нагрузки. Эта стадия характеризуется увеличением скорости тепломассовыделения от очага пожара и интенсивным изменением температуры объёма очага пожара. На этой стадии окружающая среда пожара и строительные конструкции подвергаются быстро нарастающему интенсивному тепловому и массовому воздействию.

Развитая стадия пожара характеризуется проявлением наивысшей интенсивности всех параметров тушения пожара, которые достигают максимального и практически постоянного значения.

Затухающая стадия пожара начинается с момента уменьшения среднеобъёмной температуры в очаге пожара, практически совпадающего с уменьшением скорости выгорания пожарной нагрузки, и заканчивается моментом достижения начального значения среднеобъёмной температуры в очаге пожара.

Лит.: Молчадский И.С. Пожар в помещении. М., 2005.

Средства тушения пожара

Средства тушения пожара — вещества, способные прекратить процесс горения различных веществ и материалов. В качестве огнетушащих средств используются: вода и водные растворы некоторых солей, а также вода со смачивателями и другими добавками; водопенные растворы; инертные разбавители; хладоны; комбинированные составы; порошки и аэрозольные составы. Выбор огнетушащего средства определяется условиями возникновения и развития пожара и типом горючего вещества. При выборе средств тушения пожара необходимо учитывать эффективность тушения того или иного горючего материала (вещества), возможную порчу материальных ценностей.

Вода — наиболее распространённое средство тушения, она обладает высокой удельной теплоемкостью и большой скрытой теплотой парообразования, химической инертностью к большинству веществ и материалов, низкой стоимостью и доступностью. Основные недостатки воды как огнетушащего средства — это высокая электропроводность, низкая смачивающая способность, недостаточная адгезия к объекту тушения. Основной механизм тушения — охлаждение горючего, разбавление паров горючего водяным паром. Растворы воды со смачивателями повышают её проникающую (смачивающую) способность, добавки к воде полимеров, неорганических солей, антифризов повышают её эффективность.

Пена представляет собой коллоидную систему, состоящую из пузырьков газа, окружённых плёнками жидкости. Пены характеризуются агрегативной и термодинамической неустойчивостью. Поскольку вода имеет большое поверхностное натяжение, для получения пены в систему вводят добавки, понижающие поверхностное натяжение воды. В качестве добавок, называемых пенообразователями и пенопорошками, применяют некоторые природные (содержащие белок) и синтетические (сульфокислоты, их соли и т. д.) ПАВ. Пены применяют, в первую очередь, для тушения нефтепродуктов, а также твёрдых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой.

Инертные разбавители — сжатые газы (азот, аргон, азот их смеси), диоксид углерода, хладоны (227еа, 125, 318Ц и др.).

Ингибиторы — вещества, тормозящие процесс горения. Ингибиторы могут находиться как в жидкой, так и газообразной фазе. Эти вещества состоят из галогенопроизводных предельных углеводородов, в которых атомы водорода замещены полностью или частично атомами галогенов (бром, фтор, хлор, йод). Из подобных галоидоорганических соединений до недавнего

Средства самоспасания пожарных

Средства самоспасания пожарных — снаряжение, предназначенное для спасания людей, самоспасания пожарных в критических ситуациях, страховки пожарных при работе на высоте и для работ, связанных с тушением пожаров, ликвидацией последствий аварий и стихийных бедствий. К средствам самоспасания пожарных традиционно относятся пожарные спасательные верёвки, пожарные карабины и пожарные спасательные пояса, применяемые в комплексе по следующей схеме. Пожарный крепит верёвку за силовую конструкцию здания и сбрасывает вниз сумку с уложенной в ней верёвкой. Затем левой рукой накладывает верёвку на карабин (карабин замкнут на карабинодержателе пояса), открывает замок карабина и привязанным концом её делает два нитка от себя. Закрывает замок карабина. Затем надевает рукавицы, привязанный конец верёвки берёт в левую руку (ладонью снизу), свободный конец — в правую, садится на подоконник (карниз крыши) так, чтобы закреплённый конец остался с левой стороны. Не выпуская из рук верёвки, осторожно сходит с подоконника и дальше плавно без рынков спускается по спасательной верёвке вниз. Во время спуска пожарный ставит ноги на стену, отталкиваясь от неё ногами, проскакивает оконные проёмы или обходит их сбоку; корпус держит прямо, руки вытянуты в стороны. Приземляясь, встаёт носками на землю, сгибая ноги в коленях. Для уменьшения скорости спуска верёвку прижимает правой рукой к себе. Если верёвка находится на значительном расстоянии от стены и ноги спускающегося не достают до неё, то производится свободный спуск, при котором ноги держатся опущенными к земле. Этот способ самоспасания имеет существенные недостатки, и для решения этой проблемы на вооружение пожарных поступают новые средства спасения с высоты, позволяющие существенно расширить возможности пожарного-спасателя, например, комплект спасательного снаряжения, эластичные спасательные рукава, многофункциональный пожарный спасательный пояс.

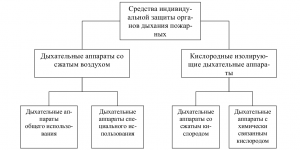

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных (СИЗОД)

Классификация СИЗОД пожарных

Основными СИЗОД пожарных являются дыхательные аппараты со сжатым воздухом (ДАСВ). Условное время защитного действия ДАСВ не менее 60 мин. ДАСВ общего исполнения рассчитан на применение при температуре окружающей среды от минус 40 до 60 °С. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом специального исполнения (для северных регионов России) рассчитан на применение при температуре окружающей среды от минус 50 до 60°С. Отделения ГДЗС, выезжающие на сложные и затяжные пожары, где требуются средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных с длительным временем защитного действия, оснащаются дыхательными аппаратами со сжатым кислородом (время защитного действия не менее 4 часов). Дыхательные аппараты со сжатым кислородом закрепляются за газодымозащитниками индивидуально. Для тушения пожаров в метрополитене, в крупных подвалах и убежищах, в подземных гаражах, в высотных зданиях и другие необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных с большим временем защитного действия. Таким средством является дыхательный аппарат с химически связанным кислородом. Время защитного действия дыхательного аппарата при выполнении работы средней тяжести составляет не менее 4 часов, а при выполнении лёгкой работы 8 и 10 часов.

Лит.: НПБ 310-2002. Техника пожарная. Средства защиты органов дыхания пожарных. Классификация.

Средства защиты рук, ног и головы

Средства защиты рук, ног и головы — изделия, предназначенные для локальной защиты кистей рук (СЗР), стоп и голеней ног, головы пожарного от вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (АСР) (повышенных температур, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, механических воздействий: прокола, пореза, и т. п., воды и растворов ПАВ), а также от неблагоприятных климатических воздействий. Средства защиты рук, ног и головы используются в комплекте с другими средствами индивидуальной защиты пожарных: боевой одеждой пожарного, специальной защитной одеждой пожарных от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ), специальной защитной одеждой пожарных изолирующего типа, пожарной каской. Средства защиты рук пожарного изготавливаются из тех же термостойких материалов, что и боевая одежда пожарного. Средства защиты рук могут быть выполнены в виде рукавиц или двух-, трех-, пятипалых перчаток. В настоящее время перспективным направлением совершенствования защиты рук является разработка пятипалых перчаток из термостойких тканей с водонепроницаемым слоем или из натуральной кожи с водоотталкивающей и огнестойкой пропиткой и антифрикционными накладками на ладонной части. Средства защи-ты ног пожарного выпускаются двух типов: обувь специальная защитная резиновая и обувь специальная защитная кожаная. Кожаная обувь выпускается из термостойкой юфти, резиновая из огнетермостойкой резины. Оба типа обуви имеют антипрокольную стельку и противоударный носок. Совершенствование спецобуви базируется, в основном, на разработках и применении новых материалов с улучшенными теплофизическими, физико-механическими, а также химостойкими свойствами. Средства защиты рук и ног могут использоваться как самостоятельные изделия и входить в состав комплектов защитной одежды, например, СЗО ПТВ. К средствам защиты головы относятся пожарные каски, специальные подшлемники и капюшоны для пожарных. Подшлемники предназначены для использования в качестве дополнительного средства защиты головы от воздействия опасных и вредных факторов окружающей среды, имеющих место при туше нии пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (АСР), а также от неблагоприятных климатических воздействий. Для изготовления подшлемников используются как трикотажные, так и шерстяные или полушерстяные материалы. В большинстве случаев это трикотажное полотно, но могут быть

Спринклерный ороситель

Спринклерный ороситель — ороситель с запорным устройством выходного отверстия, вскрывающимся при срабатывании теплового замка, предназначенный для тушения, локализации или блокирования пожара путём разбрызгивания или распыления воды или водных растворов. Спринклерный ороситель состоит из корпуса (резьбовой штуцер и две дужки), теплового замка и розетки. Основными показателями спринклерного оросителя, наряду с коэффициентом производительности, интенсивностью и площадью орошения, являются номинальная температура срабатывания и условное время срабатывания, которые определяются конструкцией теплового замка. Номинальная температура срабатывания — нормативное значение температуры спринклерного оросителя, при котором должно обеспечиваться срабатывание его термочувствительного элемента. Условное время срабатывания спринклерного оросителя зависит от его номинальной температуры срабатывания и имеет 4 предельных значения: 300, 330, 380 и 600 °С. Номинальная температура срабатывания спринклерного оросителя имеет 16 фиксированных значений от 57 до 343 °С. Для идентификации основных параметров спринклерного оросителя на их розетке и корпусе нанесена соответствующая маркировка, содержащая товарный знак предприятия изготовителя, номинальную температуру срабатывания, коэффициент производительности, назначение, условное обозначение огнетушащего вещества (для воды допускается не наносить), монтажное расположение, присоединительный размер оросителя, год выпуска, знак соответствия по ГОСТ Р 50460.

Лит.: Оросители водяных и пенных автоматических установок пожаротушения /Л.М. Мешман, С.Г Цариченко, В.А. Былинкин, В.В. Алешин, Р.Ю. Губин: Учебно-методическое пособие. М., 2002.

Спринклерная установка пожаротушения

Спринклерная установка пожаротушения — устройство, состоящее из водопроводной сети трубопроводов со спринклерными оросителями, размещёнными равномерно над защищаемой площади. В качестве огнетушащего вещества в спринклерной установке пожаротушения могут использоваться вода и водные растворы с различными добавками, повышающими огнетушащую эффективность воды или позволяющими получать пену. В настоящее время в спринклерных установках пожаротушения для подачи воды обычно применяются насосные станции, имеющие в своем составе два насосных агрегата: основно и резервный. Привод насосов может быть как электрический, так и от двигателя внутреннего сгорания. Гидравлический расчёт трубопроводной системы спринклерной установки ведется из условия, что давление в трубах должно находиться в пределах от 0,14 до 1,0 МПа. Различают спринклерные установки пожаротушения: водозаполненные для помещений с минимальной температурой воздуха 5 °С и выше; воздушные для неотапливаемых помещений зданий с минимальной температурой ниже 5 °С. Спринклерные установки пожаротушения размещаются на больших площадях, и для облегчения контроля и обслуживания их разбивают на секции узлами управления, представляющими собой совокупность устройств (трубопроводной арматуры, запорных и сигнальных устройств, измерительных приборов и прочих устройств), которые расположены между подводящими и питающими трубопроводами. В водозаполненных спринклерных установках пожаротушения давление в трубопроводах в дежурном режиме до узлов управления и выше обеспечивается автоматическим водопитателем — подпитывающим насосом или гидропневмобаком. В воздушных спринклерных установках пожаротушения давление в трубопроводе до узла управления обеспечивается автоматическим водопитателем, выше узла управления, как правило, воздушным компрессором. При появлении теплового фактора пожара срабатывает спринклерный ороситель, питание распределительной сети в начальный период тушения осуществляется от автоматического водопитателя. По мере расходования воды давление в трубопроводе падает, открывая клапан узла управления, при этом происходит срабатывание датчиков давления, выдающих сигнал о срабатывании узла управления, а также на включение систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией и систем противодымной защиты. Для воздушной спринклерной установки пожаротушения начало тушения связано с выходом воздуха из распределительной сети и заполнением её водой, при этом инерционность срабатывания (время с момента обнаружения до подачи огнетушащего вещества) должна быть не более 180 с. Спринклерные