расчет

Энциклопедия

Присадков Владимир Иванович

Присадков Владимир Иванович (родился 25 мая 1940, Москва), полковник внутренней службы, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук пожарной безопасности.

Присадков В. И. является крупным российским учёным в области расчётных методов прогноза пожарной опасности и выбора рациональных вариантов систем противопожарной защиты широкого класса объектов.

Присадков В. И. является крупным российским учёным в области расчётных методов прогноза пожарной опасности и выбора рациональных вариантов систем противопожарной защиты широкого класса объектов.

Окончил Московский физико-технологический институт (1963) и аспирантуру при нём (1966).

С 1979 года работает во ВНИИПО в должности начальника сектора, а с 1991 — главным научным сотрудником.

Присадковым В. И. разработаны новые направления по оценке пожарной безопасности и выбору рациональных вариантов противопожарной защиты промышленных и общественных зданий, позволяющие учесть объёмно-планировочные решения зданий, системы автоматического пожаротушения, обнаружения пожара, дымоудаления и оповещения людей о пожаре. Суть нового направления развиваемого Присадковым вместе с учениками заключается в учёте стохастической природы основных факторов, определяющих процесс формирования ОФП, и надёжности выполнения задачи элементами противопожарной защиты.

Присадковым В. И. опубликовано свыше 100 научных работ и докладов на международных конференциях, получено 9 ант. свидетельств. Под его руководством защищено 6 кандидатских диссертаций.

Присадков В. И. является членом двух диссертационных советов: ФГУ ВНИИПО МЧС России и АГПС МЧС России.

Присадков В. И. в течение 6 лет являлся членом редколлегии журнала «Пожаровзрывобезопасность».

Награжден 3 медалями, нагрудными знаками: «Лучшему работнику пожарной охраны», «За отличную службу в МВД», медалями ВДНХ.

Присадков В. И. является крупным российским учёным в области расчётных методов прогноза пожарной опасности и выбора рациональных вариантов систем противопожарной защиты широкого класса объектов.

Присадков В. И. является крупным российским учёным в области расчётных методов прогноза пожарной опасности и выбора рациональных вариантов систем противопожарной защиты широкого класса объектов.Окончил Московский физико-технологический институт (1963) и аспирантуру при нём (1966).

С 1979 года работает во ВНИИПО в должности начальника сектора, а с 1991 — главным научным сотрудником.

Присадковым В. И. разработаны новые направления по оценке пожарной безопасности и выбору рациональных вариантов противопожарной защиты промышленных и общественных зданий, позволяющие учесть объёмно-планировочные решения зданий, системы автоматического пожаротушения, обнаружения пожара, дымоудаления и оповещения людей о пожаре. Суть нового направления развиваемого Присадковым вместе с учениками заключается в учёте стохастической природы основных факторов, определяющих процесс формирования ОФП, и надёжности выполнения задачи элементами противопожарной защиты.

Присадковым В. И. опубликовано свыше 100 научных работ и докладов на международных конференциях, получено 9 ант. свидетельств. Под его руководством защищено 6 кандидатских диссертаций.

Присадков В. И. является членом двух диссертационных советов: ФГУ ВНИИПО МЧС России и АГПС МЧС России.

Присадков В. И. в течение 6 лет являлся членом редколлегии журнала «Пожаровзрывобезопасность».

Награжден 3 медалями, нагрудными знаками: «Лучшему работнику пожарной охраны», «За отличную службу в МВД», медалями ВДНХ.

Энциклопедия

Признаки наступления предельной огнестойкости конструкции

Признаки наступления предельной огнестойкости конструкции — состояние конструкции, при котором она утрачивает способность сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условиях пожара.

При испытаниях несущих и ограждающих строительных конструкций различают следующие предельные состояния: потеря несущей способности ® вследствие обрушения конструкции или возникновения предельных деформаций. Для изгибаемых конструкций следует считать, что предельное состояние по R в зависимости от деформаций наступает, если прогиб достигает величины L/20 или скорость нарастания деформаций достигает L2(9000 h) см/мин, где L — пролёт, см; h — расчётная высота сечения конструкции, см. Для вертикальных конструкций предельным состоянием следует считать условие, когда вертикальная деформация достигает Е/100 или скорость нарастания вертикальных деформаций достигает 10 мм/мин для образцов высотой (3 +;- 0,5) м; потеря теплоизолирующей способности (1) вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140 °С или в любой точке этой поверхности более чем на 180 °С по сравнению с температурой конструкции до испытания, или более 220 °С независимо от температуры конструкции до испытания; потеря целостности (Е) в результате образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на её необогреваемую поверхность приникают продукты горения или пламя. В процессе испытания Е определяют с помощью тампона, который помещают в металлическую рамку с держателем. Затем тампон подносят к местам, где ожидается проникновение пламени или продуктов горения, и в течение 10 с держат на расстоянии 20—25 мм от поверхности образца. Время от начала испытания до воспламенения или возникновения тления со свечением тампона является пределом огнестойкости конструкции по признаку потери целостности. Обугливание тампона, происходящее без воспламенения или без тления со свечением, не учитывают; превышение допустимой величины плотности теплового потока теплового излучения (W), равной 3,5 кВт/м 2 и измеренной на расстоянии 0,5 м от необогреваемой поверхности светопрозрачной конструкции.

Лит.: ГОСТ 302470-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования; ГОСТ 30247.1- 94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

При испытаниях несущих и ограждающих строительных конструкций различают следующие предельные состояния: потеря несущей способности ® вследствие обрушения конструкции или возникновения предельных деформаций. Для изгибаемых конструкций следует считать, что предельное состояние по R в зависимости от деформаций наступает, если прогиб достигает величины L/20 или скорость нарастания деформаций достигает L2(9000 h) см/мин, где L — пролёт, см; h — расчётная высота сечения конструкции, см. Для вертикальных конструкций предельным состоянием следует считать условие, когда вертикальная деформация достигает Е/100 или скорость нарастания вертикальных деформаций достигает 10 мм/мин для образцов высотой (3 +;- 0,5) м; потеря теплоизолирующей способности (1) вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140 °С или в любой точке этой поверхности более чем на 180 °С по сравнению с температурой конструкции до испытания, или более 220 °С независимо от температуры конструкции до испытания; потеря целостности (Е) в результате образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на её необогреваемую поверхность приникают продукты горения или пламя. В процессе испытания Е определяют с помощью тампона, который помещают в металлическую рамку с держателем. Затем тампон подносят к местам, где ожидается проникновение пламени или продуктов горения, и в течение 10 с держат на расстоянии 20—25 мм от поверхности образца. Время от начала испытания до воспламенения или возникновения тления со свечением тампона является пределом огнестойкости конструкции по признаку потери целостности. Обугливание тампона, происходящее без воспламенения или без тления со свечением, не учитывают; превышение допустимой величины плотности теплового потока теплового излучения (W), равной 3,5 кВт/м 2 и измеренной на расстоянии 0,5 м от необогреваемой поверхности светопрозрачной конструкции.

Лит.: ГОСТ 302470-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования; ГОСТ 30247.1- 94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

Энциклопедия

Предтеченский Всеволод Михайлович

Предтеченский Всеволод Михайлович (1912— 1978), полковник внутренней службы, доктор технических наук (1963), профессор (1964), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1971).

Основоположник расчётных методов нормирования путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Основоположник расчётных методов нормирования путей эвакуации и эвакуационных выходов.

В 1936 году окончил Всесоюзный заочный индустриальный институт (ВЗИИ). В 1941— 1950 работал в системе МВД СССР, занимаясь вопросами проектирования, строительства и восстановления разрушенных войной сооружений. С 1946 по 1978 работал в Московском инженерно-строительном институте (МИСИ, ныне МГСУ). С 1954 года заведовал кафедрой архитектуры гражданских и промышленных зданий, одновременно с 1960—1973 был проректором института по учебной работе. Кандидатскую диссертацию защитил (1940) в МИСИ по теме «Основные положения по проектированию учебных заведений».

С начала 50-х увлёкся проблемой изучения организации движения больших масс людей в зданиях (сооружениях) как в штатных, так и в чрезвычайных ситуациях, посвятив этой теме докторскую диссертацию. Им впервые были установлены закономерности изменения параметров людских потоков и предложено их математическое описание, в т. ч. для условий эвакуации людей при пожарах с обеспечением необходимой безопасности. Его работы получили признание как в России, так и за её пределами.

Предтеченский В. М. был избран почётным доктором Будапештского технического университета (1973), с 1963 по 1971 руководил постоянной комиссией по градостроительству Моссовета, был секретарём Союза архитекторов ВАК СССР (1964—1971), четырежды избирался депутатом Моссовета.

Предтеченский В. М. автор 95 научных трудов, в т. ч. 15 — за рубежом. Среди них: «О расчёте движения людских потоков в зданиях массового назначения»; «Проектирование зданий с учётом организации людских потоков» (в соавторстве с А.И. Милинским, изд. в СССР (1969); ГДР, ФРГ (1971); ЧССР (1972); США (1978). Под редакцией и при участии Предтеченского издан 5-томный учебник «Архитектура гражданских и промышленных здании».

Основоположник расчётных методов нормирования путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Основоположник расчётных методов нормирования путей эвакуации и эвакуационных выходов.В 1936 году окончил Всесоюзный заочный индустриальный институт (ВЗИИ). В 1941— 1950 работал в системе МВД СССР, занимаясь вопросами проектирования, строительства и восстановления разрушенных войной сооружений. С 1946 по 1978 работал в Московском инженерно-строительном институте (МИСИ, ныне МГСУ). С 1954 года заведовал кафедрой архитектуры гражданских и промышленных зданий, одновременно с 1960—1973 был проректором института по учебной работе. Кандидатскую диссертацию защитил (1940) в МИСИ по теме «Основные положения по проектированию учебных заведений».

С начала 50-х увлёкся проблемой изучения организации движения больших масс людей в зданиях (сооружениях) как в штатных, так и в чрезвычайных ситуациях, посвятив этой теме докторскую диссертацию. Им впервые были установлены закономерности изменения параметров людских потоков и предложено их математическое описание, в т. ч. для условий эвакуации людей при пожарах с обеспечением необходимой безопасности. Его работы получили признание как в России, так и за её пределами.

Предтеченский В. М. был избран почётным доктором Будапештского технического университета (1973), с 1963 по 1971 руководил постоянной комиссией по градостроительству Моссовета, был секретарём Союза архитекторов ВАК СССР (1964—1971), четырежды избирался депутатом Моссовета.

Предтеченский В. М. автор 95 научных трудов, в т. ч. 15 — за рубежом. Среди них: «О расчёте движения людских потоков в зданиях массового назначения»; «Проектирование зданий с учётом организации людских потоков» (в соавторстве с А.И. Милинским, изд. в СССР (1969); ГДР, ФРГ (1971); ЧССР (1972); США (1978). Под редакцией и при участии Предтеченского издан 5-томный учебник «Архитектура гражданских и промышленных здании».

Оповещение о пожаре

Зачем платить лишний миллион?

Автор: Путилин Игорь Павлович, заместитель генерального директора по маркетингу НВП «БОЛИД»

За 74 года советской власти и последующие 22 года строительства нового капитализма в нашей стране так и не смогли преодолеть «особого» отношения к зарубежным брендам. Наверное, у обывателя этому есть оправдание: мы до сих пор не умеем делать холодильники, пылесосы, а те из нас, кто пересел с отечественного автомобиля на иномарку, уже, наверное, никогда не вернется назад. Вероятно, многие руководители и бизнесмены «вышли из народа», мыслят теми же категориями и обустраивают свой деловой интерьер, окружая себя зарубежными лейблами на креслах, компьютерах, томографах, поездах, самолетах. Однако им, похоже, невдомек, что есть отрасль, в которой отечественный производитель всего за два десятка лет не только научился делать конкурентоспособную продукцию, но и занял доминирующую позицию на рынке. Это отрасль систем безопасности и ее рынок.

Любопытная статистика: в первый год открытия известной международной выставки «Охрана, безопасность и противопожарная защита» (МИПС) в Москве в 1995 году среди 125 компаний-участников был только один производитель из России. В то время на рынке безопасности была явная государственная протекция для зарубежных компаний и игнорирование интересов отечественных предприятий. Таможенная пошлина на электронные компоненты достигала 30%, а пошлина на готовые изделия – была (и остается сегодня) 5%. Ну как в таких условиях российскому инженеру создать конкурентоспособные приборы? Однако создали! В этом году среди экспонентов МИПС можно насчитать не менее 50 российских компаний. По косвенным оценкам, в области охранно-пожарной сигнализации (ОПС) отечественные компании занимают не менее 80% внутреннего рынка. В чем же секрет успеха? Ответ простой: мы научились делать надежное оборудование по доступной цене. Сегодня наши приборы зачастую не только не уступают по функционалу, но более адаптированы к российскому потребителю, легко настраиваются и не требуют специального обучения в вопросах эксплуатации. Например, за последние 10 лет специалисты установили на объектах миллионы современных адресно-аналоговых пожарных извещателей и адресных приемно-контрольных приборов отечественного производства и на многолетней практике получили подтверждение их надежности и эффективности.

Где же удерживают позиции зарубежные партнеры? Как правило, на объектах с иностранным инвестиционным капиталом, где выбор брендов диктует инвестор. Частично — на объектах с коррупционной составляющей, где налицо «сфабрикованный» тендер или имеется цель получить «откат» с закупки дорогостоящего оборудования. Частично – на объектах, где еще не научились считать деньги. Из этих вариантов:

За 74 года советской власти и последующие 22 года строительства нового капитализма в нашей стране так и не смогли преодолеть «особого» отношения к зарубежным брендам. Наверное, у обывателя этому есть оправдание: мы до сих пор не умеем делать холодильники, пылесосы, а те из нас, кто пересел с отечественного автомобиля на иномарку, уже, наверное, никогда не вернется назад. Вероятно, многие руководители и бизнесмены «вышли из народа», мыслят теми же категориями и обустраивают свой деловой интерьер, окружая себя зарубежными лейблами на креслах, компьютерах, томографах, поездах, самолетах. Однако им, похоже, невдомек, что есть отрасль, в которой отечественный производитель всего за два десятка лет не только научился делать конкурентоспособную продукцию, но и занял доминирующую позицию на рынке. Это отрасль систем безопасности и ее рынок.

Любопытная статистика: в первый год открытия известной международной выставки «Охрана, безопасность и противопожарная защита» (МИПС) в Москве в 1995 году среди 125 компаний-участников был только один производитель из России. В то время на рынке безопасности была явная государственная протекция для зарубежных компаний и игнорирование интересов отечественных предприятий. Таможенная пошлина на электронные компоненты достигала 30%, а пошлина на готовые изделия – была (и остается сегодня) 5%. Ну как в таких условиях российскому инженеру создать конкурентоспособные приборы? Однако создали! В этом году среди экспонентов МИПС можно насчитать не менее 50 российских компаний. По косвенным оценкам, в области охранно-пожарной сигнализации (ОПС) отечественные компании занимают не менее 80% внутреннего рынка. В чем же секрет успеха? Ответ простой: мы научились делать надежное оборудование по доступной цене. Сегодня наши приборы зачастую не только не уступают по функционалу, но более адаптированы к российскому потребителю, легко настраиваются и не требуют специального обучения в вопросах эксплуатации. Например, за последние 10 лет специалисты установили на объектах миллионы современных адресно-аналоговых пожарных извещателей и адресных приемно-контрольных приборов отечественного производства и на многолетней практике получили подтверждение их надежности и эффективности.

Где же удерживают позиции зарубежные партнеры? Как правило, на объектах с иностранным инвестиционным капиталом, где выбор брендов диктует инвестор. Частично — на объектах с коррупционной составляющей, где налицо «сфабрикованный» тендер или имеется цель получить «откат» с закупки дорогостоящего оборудования. Частично – на объектах, где еще не научились считать деньги. Из этих вариантов:

Энциклопедия

Потребление кислорода на единицу массы горючего

Потребление кислорода на единицу массы горючего — количество кислорода, израсходованное на выгорание единицы массы горючего вещества (материала). Потребление кислорода на единицу массы горючего устанавливают расчётными и экспериментальными методами и используют при математическоммоделировании процесса развития пожара, оценке тепловыделения. В экспериментальных методах концентрация потребляемого кислорода устанавливается с помощью газоанализаторов непрерывного действия.

Лит.: Баратов А.Н., Пчелинцев В.А. Пожарная безопасность. М., 1997.

Лит.: Баратов А.Н., Пчелинцев В.А. Пожарная безопасность. М., 1997.

Энциклопедия

Пост безопасности ГДЗС

Пост безопасности ГДЗС — временный пост для контроля за работой звена ГДЗС. Размещается у места входа звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду. При пожарах в тоннелях метрополитена, подземных сооружениях большой протяжённости (площади), в зданиях высотой более 9 этажей, трюмах судов на посту безопасности выставляется одно резервное звено ГДЗС. Постовой на посту безопасности поддерживает связь с командиром звена ГДЗС и проводит расчёты давления кислорода (воздуха) в баллоне СИЗОД, при котором звену необходимо возвращаться на свежий воздух, а также определяет примерное время работы звена ГДЗС на месте пожара или проведения спасательных работ.

Лит.: Наставление по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы МВД России.

Лит.: Наставление по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы МВД России.

Энциклопедия

Полетаев Николай Львович

Полетаев Николай Львович (родился 26 марта 1952, Москва), полковник внутренней службы, доктор технических наук, старший научный сотрудник.

Известный учёный в области исследования пожаровзрывоопасности пылей и категорирования производственных помещений и наружных установок, в которых обращаются горючие пыли, по взрывопожарной и пожарной опасности.

Известный учёный в области исследования пожаровзрывоопасности пылей и категорирования производственных помещений и наружных установок, в которых обращаются горючие пыли, по взрывопожарной и пожарной опасности.

Окончил Московский физико-технический институт (1975), с 1975 по 1977 работал инженером в Физическом институте РАН, окончил аспирантуру при нём (1980).

С 1981 по настоящее время работает в ФГУ ВНИИПО МЧС России. За время работы прошёл ступени от старшего научного сотрудника до главного научного сотрудника ВНИИПО.

Свою научно-исследовательскую деятельность посвятил исследованию распространения пламени по аэровзвесям в открытом пространстве и герметичных камерах, сопоставлению характеристик развития взрыва в газо- и пылевоздушных средах, изучению механизмов распространения пламени по аэровэвесям. Результаты исследований использовались при стандартизации методов определения показателей пожаро- и взрыво-опасности пылей и дисперсных материалов, при разработке расчётных и расчётно-экспериментальных методов оценки показателей пожаро- и взрывоопасности пылей, при разработке методов категорирования производственных помещений и наружных установок, в которых обращаются горючие пыли, по взрывопожарной и пожарной опасности. Разработанный им метод сравнительного анализа характеристик турбулентного горения газо- и пылевоздушных смесей в герметичной камере положен в основу оценки нормальной скорости распространения пламени в аэродисперсных системах.

Полетаевым опубликовано свыше 60 научных трудов. Под его руководством или консультировании защищены З кандидатскии диссертации.

Полетаев Николай Львович является членом секции учёного совета ФГУ ВНИИПО.

Награждён медалью «За безупречную службу в органах МВД» и нагрудным знаком «Лучшему работнику пожарной охраны».

Известный учёный в области исследования пожаровзрывоопасности пылей и категорирования производственных помещений и наружных установок, в которых обращаются горючие пыли, по взрывопожарной и пожарной опасности.

Известный учёный в области исследования пожаровзрывоопасности пылей и категорирования производственных помещений и наружных установок, в которых обращаются горючие пыли, по взрывопожарной и пожарной опасности.Окончил Московский физико-технический институт (1975), с 1975 по 1977 работал инженером в Физическом институте РАН, окончил аспирантуру при нём (1980).

С 1981 по настоящее время работает в ФГУ ВНИИПО МЧС России. За время работы прошёл ступени от старшего научного сотрудника до главного научного сотрудника ВНИИПО.

Свою научно-исследовательскую деятельность посвятил исследованию распространения пламени по аэровзвесям в открытом пространстве и герметичных камерах, сопоставлению характеристик развития взрыва в газо- и пылевоздушных средах, изучению механизмов распространения пламени по аэровэвесям. Результаты исследований использовались при стандартизации методов определения показателей пожаро- и взрыво-опасности пылей и дисперсных материалов, при разработке расчётных и расчётно-экспериментальных методов оценки показателей пожаро- и взрывоопасности пылей, при разработке методов категорирования производственных помещений и наружных установок, в которых обращаются горючие пыли, по взрывопожарной и пожарной опасности. Разработанный им метод сравнительного анализа характеристик турбулентного горения газо- и пылевоздушных смесей в герметичной камере положен в основу оценки нормальной скорости распространения пламени в аэродисперсных системах.

Полетаевым опубликовано свыше 60 научных трудов. Под его руководством или консультировании защищены З кандидатскии диссертации.

Полетаев Николай Львович является членом секции учёного совета ФГУ ВНИИПО.

Награждён медалью «За безупречную службу в органах МВД» и нагрудным знаком «Лучшему работнику пожарной охраны».

Энциклопедия

Показатель токсичности продуктов горения

Показатель токсичности продуктов горения — отношение количества материала к единице объёма замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении материала продукты горения вызывают гибель 50% подопытных животных. Показатель токсичности продуктов горения является одним из основных показателей пожарной опасности веществ и материалов, определяемым по стандартной методике в режиме пламенного горения или тления. Известны 2 способа определения показателя токсичности продуктов горения: биологический и экспериментально-расчётный. Сущность экспериментально-расчетного метода определения материала заключается в определении расчётным путём фактических концентраций токсичных газов и СО 2, образующихся в условиях специальных испытаний материала. При этом термическое разложение образцов материала происходит также в двух характерных режимах, из которых для расчёта выбирается наиболее опасный. При значительном уменьшении содержания кислорода (менее 14% об.) действие токсичных газов усиливается. См. также Токсичность продуктов горения.

Лит.: ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Лит.: ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Энциклопедия

Пожарный рукав

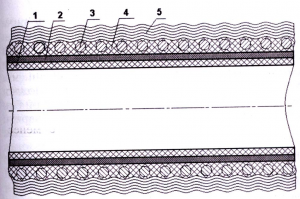

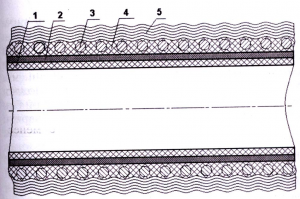

Пожарный рукав — гибкий трубопровод, предназначенный для транспортирования ОТВ, оборудованный при эксплуатации в расчёте пожарной машины, а также в составе пожарного крана, пожарными соединительными головками. Пожарные рукава подразделяются на всасывающие, напорно-всасывающие и напорные. Всасывающий пожарный рукав — рукав жёсткой конструкции, предназначенный для отбора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса. Напорно-всасывающий рукав предназначен для забора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса или из системы противопожарного водоснабжения (находящейся под избыточным гидравлическим давлением) и транспортирования её для пожаротушения. Пожарные машины комплектуют всасывающими и напорно-всасывающими рукавами, по ГОСТ 5398- 76, с условным проходом 80, 100 и 125. Для пожаротушения применяют всасывающие и напорно-всасывающие рукава классов Б и КЩ. Общая схема расположения их конструктивных элементов приведена на рис. 1.

Напорный пожарный рукав — пожарный рукав для транспортирования ОТВ под избыточным давлением. Напорные рукава состоят из тканого или ткановязаного каркаса и внутреннего гидроизоляционного покрытия. При изготовлении каркаса напорного рукава используют нити из химических и натуральных волокон. Внутреннее гидроизоляционное покрытие изготавливается из различных видов резин, латекса, полиуретанов и других полимерных материалов. Напорные рукава с каркасом из натуральных волокон могут быть без внутреннего гидроизоляционного покрытия. В зависимости от назначения напорного рукава его каркас может иметь наружное защитное покрытие или пропитку.

По назначению напорные рукава подразделяются на рукава для комплектации пожарных машин (РПМ) и для оборудования наружных (РПК-Н) и внутренних (РПК-В) пожарных кранов зданий и сооружений. По стойкости к внешним воздействиям напорные рукава подразделяются на рукава: обычного исполнения; специального исполнения — износостойкие (И), масло-стойкие (М), термостойкие (Т). Износостойкие рукава обладают повышенной стойкостью к абразивному износу, могут более

Рис 1. Схема расположения конструктивных элементов всасывающих и напорно-всасывающих ру-

кавов:

1 -. внутренняя резиновая камера; 2 — текстильный слой;

3—проволочная спираль; 4— промежуточный резиновый слой;

5 — текстильный слой

Напорный пожарный рукав — пожарный рукав для транспортирования ОТВ под избыточным давлением. Напорные рукава состоят из тканого или ткановязаного каркаса и внутреннего гидроизоляционного покрытия. При изготовлении каркаса напорного рукава используют нити из химических и натуральных волокон. Внутреннее гидроизоляционное покрытие изготавливается из различных видов резин, латекса, полиуретанов и других полимерных материалов. Напорные рукава с каркасом из натуральных волокон могут быть без внутреннего гидроизоляционного покрытия. В зависимости от назначения напорного рукава его каркас может иметь наружное защитное покрытие или пропитку.

По назначению напорные рукава подразделяются на рукава для комплектации пожарных машин (РПМ) и для оборудования наружных (РПК-Н) и внутренних (РПК-В) пожарных кранов зданий и сооружений. По стойкости к внешним воздействиям напорные рукава подразделяются на рукава: обычного исполнения; специального исполнения — износостойкие (И), масло-стойкие (М), термостойкие (Т). Износостойкие рукава обладают повышенной стойкостью к абразивному износу, могут более

Энциклопедия

Пожарный насосно-рукавный автомобиль

Пожарный насосно-рукавный автомобиль — пожарный автомобиль, оборудованный пожарным центробежным насосом, ёмкостью для пенообразователя, комплектом пожарно-технического вооружения и пожарными рукавами. Предшественником пожарного насосно-рукавного автомобиля был пожарный автонасос. Главное отличие пожарного насосно-рукавного автомобиля от пожарного автонасоса состоит в том, что пожарный насосно-рукавный автомобиль вывозит в 3—4 раза больше (в зависимости от модели) напорных пожарных рукавов. Пожарный насосно-рукавный автомобиль относится к основным пожарным автомобилям. Пожарный насосно-рукавный автомобиль предназначен для подачи воды, ВМП, доставки личного состава пожарной охраны и пожарно-технического вооружения на место пожара. Подача воды или ВМП пожарный насосно-рукавный автомобиль может осуществляться только после установки его на водоисточник (пожарный гидрант или водоём). Предусмотрена возможность во время движения автомобиля осуществлять прокладку магистральных рукавных линий и их уборку. Как правило, боевой расчёт такого автомобиля состоит из 9 пожарных. Каждая модель имеет условное обозначение, составленное из ряда его основных пожарно-технических характеристик. Первые две цифры обозначают подачу насоса, л/с; следующие цифры — длину напорных пожарных рукавов, м, вывозимых на данном автомобиле; в скобках указывается тип шасси, на котором смонтирован АНР, например, АНР—40-800 (4331). Производство пожарного насосно-рукавного автомобиля в нашей стране началось с 1970. Последняя модель пожарного насосно-рукавного автомобиля АНР-40 (130) мод. 127 Б имеет следующие основные характеристики: шасси — ЗИЛ 130 (ЗИЛ-431412); насос ПН4ОУВ; подача 40 л/с; напор 100 м. вод, ст.; напорные пожарные рукава — 820 м; вместимость бака для пенообразователя 490 л.; полная масса 7930 кг; габариты: 7660/2490/2790 мм. В настоящее время такие автомобили выпускаются специализированными предприятиями «под заказ», доля пожарного насосно-рукавного автомобиля в общем парке основных пожарных автомобилей относительно невелика и составляет, по состоянию на 2000, 247 единиц. Незначительный спрос на пожарный насосно-рукавный автомобиль объясняется тем, что в его конструкции отсутствует бак для воды, поэтому насосно-рукавный автомобиль целесообразно применять лишь в крупных городах с разветвленной сетью наружного водопровода, где, как свидетельствует статистика, автомобиль используется в дна