расчет

Энциклопедия

Оперативный дежурный

Оперативный дежурный гарнизона пожарной охраны — старшее должностное лицо дежурной смены службы пожаротушения, если иное не установлено начальником гарнизона.

При отсутствии в гарнизоне службы пожаротушения оперативным дежурным назначается в соответствии с утвержденным начальником гарнизона графиком должностное лицо подразделенийпожарной охраны (за исключениемначальников караулов). Оперативный дежурный обязан:

При отсутствии в гарнизоне службы пожаротушения оперативным дежурным назначается в соответствии с утвержденным начальником гарнизона графиком должностное лицо подразделенийпожарной охраны (за исключениемначальников караулов). Оперативный дежурный обязан:

- руководить в период боевого дежурстванештатной службой гарнизона;

- владеть оперативной обстановкой в гарнизоне, принимать меры к устранению выявленных недостатков в несениислужбы пожарной охраны, в том числе с выездом на место происшествий;

- обеспечивать контроль за несениемгарнизонной икараульной службы в соответствии с требованиями Устава и выполнение заданий начальника гарнизона;

- обеспечивать подготовку и проведение гарнизонных мероприятий, лично участвовать в их проведении;

- организовывать и лично проводитьпожарно-тактические занятия (учения), контролировать организацию и проведение занятий по боевой и иным видам подготовки в подразделениях;

- изучать передовой опыт несения службы пожарной охраны;

- осуществлять взаимодействие со службами жизнеобеспечения;

- обеспечивать своевременную постановку вбоевой расчёт пожарных автомобилей и иной мобильнойпожарной техники, в том числе возвратившейся в подразделение послепожара, рассматривать обоснованность вывода пожарной техники из боевого расчёта и принимать необходимые решения;

- организовывать подготовку и самостоятельно разрабатывать регламентные документы гарнизона.

- проверять в установленном порядке несение караульной службы в подразделениях, проведение занятий по профессиональной и иным видам подготовки;

- запрашивать и получать необходимую информацию о состоянии оперативной обстановки в гарнизоне, знакомиться с распорядительной и иной документацией по вопросам организации службы пожарной охраны;

- отдавать в период боевого дежурства руководителям (начальникам караулов) подразделений и должностным лицам нештатных служб гарнизона в пределах своей компетенции распоряжения по вопросам гарнизонной и караульной службы, в том числе по временной передислокации мобильной пожарной техники с последующим уведомлением об этом начальника гарнизона;

- отстранять в крайних, не терпящих

Энциклопедия

Огнестойкость строительной конструкции

Огнестойкость строительной конструкции — способность строительной конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условияхпожара. Показателем огнестойкости строительной конструкции являетсяпредел огнестойкости, который определяется временем (в минутах) от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний:

Работы по созданию экспериментальной базы для исследований в области огнестойкости строительных конструкций проводились сотрудниками ЦНИИПО во главе сА.И. Милинским, В.П. Бушевым, В.А. Пчелинцевым, B.C. Федоренко и А.И. Яковлевым. Ими были разработаны современные испытательные установки, создана методология проведения испытаний строительных конструкций на огнестойкость, разработаны расчётные методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций различных типовнесущих и ограждающих строительныхконструкций, даны рекомендации по повышению огнестойкости вновь проектируемых строительных конструкций.

В 1951-1988 систематические работы в области огнестойкости строительных конструкций осуществлялись под руководством доктора технических наук А.И. Яковлева. Научно-исследовательские работы в области огнестойкости строительных конструкций

- потери несущей способности ® вследствие обрушения конструкции или достижения предельных деформаций;

- потери целостности (Е) в результате образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникаютпродукты горения илипламя;

- потери теплоизолирующей способности (I) вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до нормируемых для данного вида конструкции значений;

- превышения допустимой величины плотноститеплового потока (W) на определённом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции.

Работы по созданию экспериментальной базы для исследований в области огнестойкости строительных конструкций проводились сотрудниками ЦНИИПО во главе сА.И. Милинским, В.П. Бушевым, В.А. Пчелинцевым, B.C. Федоренко и А.И. Яковлевым. Ими были разработаны современные испытательные установки, создана методология проведения испытаний строительных конструкций на огнестойкость, разработаны расчётные методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций различных типовнесущих и ограждающих строительныхконструкций, даны рекомендации по повышению огнестойкости вновь проектируемых строительных конструкций.

В 1951-1988 систематические работы в области огнестойкости строительных конструкций осуществлялись под руководством доктора технических наук А.И. Яковлева. Научно-исследовательские работы в области огнестойкости строительных конструкций

Энциклопедия

Объектовая пожарная охрана

Объектовая пожарная охрана — подразделениепожарной охраны (отряд, часть и (или) другое), создаваемое на объекте для организации предупреждения итушения пожаров. Создание объектовой пожарной охраны осуществляется по решению органов государственной власти или руководителя организации. Основанием для создания объектовых подразделенийФПС является «Перечень организаций, в которых создаются объектовые и специальные подразделения федеральной противопожарной службы», а также «Перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, на которых в обязательном порядке создаётся пожарная охрана».

Объектовая пожарная охрана в пределах своей компетенции:

Объектовая пожарная охрана в пределах своей компетенции:

- разрабатывает и (или) согласовывают проекты инструкций и иных необходимых организационно-распорядительных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности охраняемых объектов;

- участвуют в обследованиях и целевых проверках, обеспечивают наблюдение за противопожарным состоянием охраняемых объектов;

- принимают меры по устранениюнарушений требований пожарной безопасности;

- обеспечивают и контролируют выполнениетребований пожарной безопасности при проведениипожароопасных работ;

- разрабатывают документы по планированию служебной деятельности;

- разрабатывают планы тушения пожаров, участвуют в подготовке планов ликвидации аварий иаварийных ситуаций на охраняемых объектах;

- осуществляютдознание по делам о пожарах, участвуют в работе комиссий, создаваемых на охраняемых объектах, по установлению причин и обстоятельств пожаров и аварий, разрабатывают предложения по предупреждению пожаров и аварий, снижению потерь от них;

- рассматривают в части соблюдения требований пожарной безопасности проектно-сметную документацию на строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое оснащение зданий и сооружений охраняемых объектов;

- проверяют соответствие выпускаемой продукции требованиям пожарной безопасности;

- участвуют в обучении персонала охраняемых объектов, в том числе временно работающего, а также

Энциклопедия

Объект защиты

Объект защиты — объект, требующий применения средств и способов для предотвращения возникновения, развития и ликвидации пожара. Примеры объектов защиты:

Существуюткатегории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, а также их классификация для выбора безопасного электрооборудования. Категорирование и классификация объектов защиты являются исходной информацией для выбора системы предотвращения пожара ипротивопожарной защиты, в том числе организационно-технических мероприятий.

Литература: ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; НПБ 105-2003. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- процессы, их элементы;

- среда, орудия и предметы труда, здания и сооружения, их совокупности, а также населённые пункты.

Существуюткатегории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, а также их классификация для выбора безопасного электрооборудования. Категорирование и классификация объектов защиты являются исходной информацией для выбора системы предотвращения пожара ипротивопожарной защиты, в том числе организационно-технических мероприятий.

Литература: ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; НПБ 105-2003. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

Энциклопедия

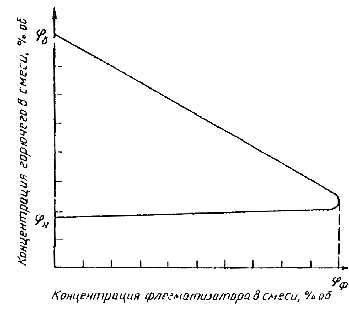

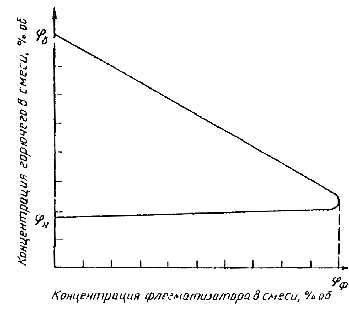

Область воспламенения

Область воспламенения — область составов горючих газовых смесей вида «горючее — окислительная среда», отвечающая концентрациям горючего газа междуНКПР иВКПР. При добавлении в горючую смесь инертного или химически активного флегматизатора зависимостьКПР от содержания флегматизатора в горючей смеси представляет собой характерную кривую (кривуюфлегматизации). Точка, в которой смыкаются нижняя и верхняя ветви кривой, называется точкой флегматизации. При флегматизации взрывоопасных газовых сред область воспламенения находится по графику в координатах «концентрация горючего газа — концентрация флегматизатора». Эта область находится между ординатой (концентрация горючего газа) и кривой флегматизации.

Литература:Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Пожаротушение на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. М., 1971;Розловский А.И. Взрывоопасность парогазовых систем в технологических процессах. М., 1973; Расчёт основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов: Руководство. М., 1985.

Литература:Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Пожаротушение на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. М., 1971;Розловский А.И. Взрывоопасность парогазовых систем в технологических процессах. М., 1973; Расчёт основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов: Руководство. М., 1985.

Энциклопедия

Обвалование

Обвалование — ограждение участка местности, на котором размещается ёмкостное оборудование сГЖ (в том числе со сжиженными газами), в целях предотвращения растекания жидкости за пределы этого участка при разгерметизации оборудования и выбросе жидкости из резервуара припожаре.

Требования к устройству обвалования для различных объектов регламентируютсянормативными документами в области пожарной безопасности. Обвалование, как правило, рассчитывается на гидростатическое давление разлившейся жидкости. Свободный объём обвалованной территории для наземных резервуаров определяется, как правило, по расчётному объёму жидкости, содержащейся в наибольшем резервуаре, расположенном в обвалованной территории.

Литература: СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы; Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением. ПБ 09-566-03.

Требования к устройству обвалования для различных объектов регламентируютсянормативными документами в области пожарной безопасности. Обвалование, как правило, рассчитывается на гидростатическое давление разлившейся жидкости. Свободный объём обвалованной территории для наземных резервуаров определяется, как правило, по расчётному объёму жидкости, содержащейся в наибольшем резервуаре, расположенном в обвалованной территории.

Литература: СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы; Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением. ПБ 09-566-03.

Энциклопедия

Бондарь Владимир Александрович (р. 1935), кандидат технических наук (1969), доцент (1972), член — корреспондент МАНЭБ (1997).

Крупный учёный-исследователь в области взрывопожаробезопасности. Область научных интересов: взрывопожаробезопасность технологических процессов, исследование тепловых источников зажигания —электрических разрядов, фрикционных искр.Для экспериментальных исследований Бондарь создалустановку по определению минимальной энергии зажигания парогазовых смесей, др. устройства и приборы по определению показателей пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов. Вывел формулу для расчёта минимальной энергии зажигания. Результаты работ внедрены в практику проектирования систем пожарной сигнализации, автозаправочных станций; нашли отражение при создании ряда нормативных документов, вошли в справочные издания.

Бондарь — член редколлегии журнала «Автозаправочный комплекс». Автор более 150 научных работ, в т. ч. 7 монографий, среди которых: «Операции с нефтепродуктами. Автозаправочные станции».(1999); «Технологическое оборудование автозаправочных станций» (2000). Является автором 13 изобретений.

Награждён 3 медалями.

Бондарь Владимир Александрович

Бондарь Владимир Александрович (р. 1935), кандидат технических наук (1969), доцент (1972), член — корреспондент МАНЭБ (1997).

Крупный учёный-исследователь в области взрывопожаробезопасности. Область научных интересов: взрывопожаробезопасность технологических процессов, исследование тепловых источников зажигания —электрических разрядов, фрикционных искр.Для экспериментальных исследований Бондарь создалустановку по определению минимальной энергии зажигания парогазовых смесей, др. устройства и приборы по определению показателей пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов. Вывел формулу для расчёта минимальной энергии зажигания. Результаты работ внедрены в практику проектирования систем пожарной сигнализации, автозаправочных станций; нашли отражение при создании ряда нормативных документов, вошли в справочные издания.

Бондарь — член редколлегии журнала «Автозаправочный комплекс». Автор более 150 научных работ, в т. ч. 7 монографий, среди которых: «Операции с нефтепродуктами. Автозаправочные станции».(1999); «Технологическое оборудование автозаправочных станций» (2000). Является автором 13 изобретений.

Награждён 3 медалями.

Энциклопедия

Боевой расчет пожарного автомобиля

Боевой расчет пожарного автомобиля — первичное тактико-техническое подразделение пожарной охраны, способное самостоятельно выполнять отд. задачи по проведению АСР и тушению пожаров. Боевой расчет пожарного автомобиля назначается согласно табелю боевого расчёта. Каждый член расчета должен чётко знать и выполнять обязанности соответственно своему номеру боевого расчёта, указанному в табеле.

Боевой расчёт основного пожарного автомобиля — небольшой коллектив, поэтому успех выполнения поставленных перед ним задач во многом зависит от правильного распределения обязанностей между его членами, от их контакта и взаимозаменяемости.

Литература: Повзик Я.С., Пожарная тактика. М., 2004.

Боевой расчёт основного пожарного автомобиля — небольшой коллектив, поэтому успех выполнения поставленных перед ним задач во многом зависит от правильного распределения обязанностей между его членами, от их контакта и взаимозаменяемости.

Литература: Повзик Я.С., Пожарная тактика. М., 2004.

Энциклопедия

Безопасная зона

Безопасная зона — объёмно-конструктивный элемент здания, обеспечивающий предотвращение воздействия на пребывающих на нём людей ОФП за всё время ликвидации пожара. Б. з. может рассматриваться как коллективное средство спасения людей при пожаре и, как правило, д. б. выполнена в виде специально оборудованных помещений внутри здания или на его покрытии. Б. з. должна выделяться противопожарными стенами и перекрытием и располагаться так, чтобы люди имели возможность (с учётом их мобильности и физического состояния) достигнуть безопасной зоны за необходимое время эвакуации. Вместимость, пл. и параметры систем вентиляции Б. з. определяют расчётами. Несущие конструкции Б. з., связанные с осн. несущими конструкциями здания, д. б. спроектированы так, чтобы потеря огнестойкости последних не приводила к потере огнестойкости строительных конструкций безопасной зоны.

Литература: Многофункциональные высотные здания и комплексы. МГСН 4.19-05.

Литература: Многофункциональные высотные здания и комплексы. МГСН 4.19-05.

Энциклопедия

Безбородько Михаил Дмитриевич (р. 7 ноября 1917, Москва), инж.-полк. (1957), д-р техн. наук (1970), проф., засл. деятель науки РФ (1996), акад.НЛНПБ (1996).

По окончании Донецкого индустриального ин-та и курсов по I подготовке танкистов (1941) находился в действующей армии, где прошёл путь от командира танка до зам. нач. штаба полка тяжёлой [самоходной артиллерии. В 1944 с фронта был откомандирован в Бронетанковую акад., которую закончил отличием (1947), затем, окончив адъюнктуру, остался в ней работать, занимаясь преподавательской и н.-и. деятельностью. В период работы з акад. защитил канд. 1и докг. диссертации, получил учёное звание проф. Уйдя в запас по (выслуге пет, перешёл (1971) на инж. ф-т ВШ МВД СССР нынеАкадемия ГПС МЧС России), на должность проф. кафедры пожарной техники, которую возглавлял с 1975 по 1984.

Совместно с сотрудниками кафедры теоретически обосновал необходимость создания рукавной базы и разработал методику расчёта для организации и функционирования рукавного хозяйства. Эти работы были реализованы на примере рукавной базы в г. Тверь, ставшей образцовой. Обосновал условия примененияпожарных автомобилей первой помощи, а также эргономические требования к размещению пожарно-техн. вооружения напожарных автоцистернах.

Б. предложены науч. подходы к решению проблем: тепловой защитыпожарных машин, увеличения срока службынапорных пожарныхрукавов, диагностированияпожарных насосов.

Внёс большой педагогический вклад в совершенствование процесса обучения и повышение науч. уровня курсапожарной техники.

Является автором более 200 науч. трудов, в т. ч. 95 по проблемампожарной безопасности. Под его руководством издано 9 учебников, включая 6 по пожарной безопасности.

Б. подготовил 39 канд. техн. наук, в т. ч. 10 в Бронетанковой академии.

Награждён орд. Отечественной войны II степени, Красной Звезды, орд. Венгерской Народной Республики «Звезда с Золотым Венком» и 29 медалями.

Безбородько Михаил Дмитриевич

Безбородько Михаил Дмитриевич (р. 7 ноября 1917, Москва), инж.-полк. (1957), д-р техн. наук (1970), проф., засл. деятель науки РФ (1996), акад.НЛНПБ (1996).

По окончании Донецкого индустриального ин-та и курсов по I подготовке танкистов (1941) находился в действующей армии, где прошёл путь от командира танка до зам. нач. штаба полка тяжёлой [самоходной артиллерии. В 1944 с фронта был откомандирован в Бронетанковую акад., которую закончил отличием (1947), затем, окончив адъюнктуру, остался в ней работать, занимаясь преподавательской и н.-и. деятельностью. В период работы з акад. защитил канд. 1и докг. диссертации, получил учёное звание проф. Уйдя в запас по (выслуге пет, перешёл (1971) на инж. ф-т ВШ МВД СССР нынеАкадемия ГПС МЧС России), на должность проф. кафедры пожарной техники, которую возглавлял с 1975 по 1984.

Совместно с сотрудниками кафедры теоретически обосновал необходимость создания рукавной базы и разработал методику расчёта для организации и функционирования рукавного хозяйства. Эти работы были реализованы на примере рукавной базы в г. Тверь, ставшей образцовой. Обосновал условия примененияпожарных автомобилей первой помощи, а также эргономические требования к размещению пожарно-техн. вооружения напожарных автоцистернах.

Б. предложены науч. подходы к решению проблем: тепловой защитыпожарных машин, увеличения срока службынапорных пожарныхрукавов, диагностированияпожарных насосов.

Внёс большой педагогический вклад в совершенствование процесса обучения и повышение науч. уровня курсапожарной техники.

Является автором более 200 науч. трудов, в т. ч. 95 по проблемампожарной безопасности. Под его руководством издано 9 учебников, включая 6 по пожарной безопасности.

Б. подготовил 39 канд. техн. наук, в т. ч. 10 в Бронетанковой академии.

Награждён орд. Отечественной войны II степени, Красной Звезды, орд. Венгерской Народной Республики «Звезда с Золотым Венком» и 29 медалями.