пожар+это

Энциклопедия

Безопасная площадь разгерметизации оборудования ипомещения

Безопасная площадь разгерметизации оборудования и помещения (легкосбрасываемые конструкции, вышибные устройства) — площадь сбросного сечения предохранительного устройства в помещениях и оборудовании, в которых обращаютсягорючие газы,жидкости илипыж, способные создавать с воздухомвзрывоопасные смеси. Вскрытие площади сбросного сечения предохранительного устройства помещения и оборудования в процессе сгорания в них взрывоопасной смеси позволяет сохранить это помещение и оборудование от разрушения или деформации.

Литература: ГОСТ Р 12.3.047-98. ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля; СНиП 31-03-2001. Производственные здания.

Литература: ГОСТ Р 12.3.047-98. ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля; СНиП 31-03-2001. Производственные здания.

Энциклопедия

Безопасная зона

Безопасная зона — объёмно-конструктивный элемент здания, обеспечивающий предотвращение воздействия на пребывающих на нём людей ОФП за всё время ликвидации пожара. Б. з. может рассматриваться как коллективное средство спасения людей при пожаре и, как правило, д. б. выполнена в виде специально оборудованных помещений внутри здания или на его покрытии. Б. з. должна выделяться противопожарными стенами и перекрытием и располагаться так, чтобы люди имели возможность (с учётом их мобильности и физического состояния) достигнуть безопасной зоны за необходимое время эвакуации. Вместимость, пл. и параметры систем вентиляции Б. з. определяют расчётами. Несущие конструкции Б. з., связанные с осн. несущими конструкциями здания, д. б. спроектированы так, чтобы потеря огнестойкости последних не приводила к потере огнестойкости строительных конструкций безопасной зоны.

Литература: Многофункциональные высотные здания и комплексы. МГСН 4.19-05.

Литература: Многофункциональные высотные здания и комплексы. МГСН 4.19-05.

Энциклопедия

Безбородько Михаил Дмитриевич (р. 7 ноября 1917, Москва), инж.-полк. (1957), д-р техн. наук (1970), проф., засл. деятель науки РФ (1996), акад.НЛНПБ (1996).

По окончании Донецкого индустриального ин-та и курсов по I подготовке танкистов (1941) находился в действующей армии, где прошёл путь от командира танка до зам. нач. штаба полка тяжёлой [самоходной артиллерии. В 1944 с фронта был откомандирован в Бронетанковую акад., которую закончил отличием (1947), затем, окончив адъюнктуру, остался в ней работать, занимаясь преподавательской и н.-и. деятельностью. В период работы з акад. защитил канд. 1и докг. диссертации, получил учёное звание проф. Уйдя в запас по (выслуге пет, перешёл (1971) на инж. ф-т ВШ МВД СССР нынеАкадемия ГПС МЧС России), на должность проф. кафедры пожарной техники, которую возглавлял с 1975 по 1984.

Совместно с сотрудниками кафедры теоретически обосновал необходимость создания рукавной базы и разработал методику расчёта для организации и функционирования рукавного хозяйства. Эти работы были реализованы на примере рукавной базы в г. Тверь, ставшей образцовой. Обосновал условия примененияпожарных автомобилей первой помощи, а также эргономические требования к размещению пожарно-техн. вооружения напожарных автоцистернах.

Б. предложены науч. подходы к решению проблем: тепловой защитыпожарных машин, увеличения срока службынапорных пожарныхрукавов, диагностированияпожарных насосов.

Внёс большой педагогический вклад в совершенствование процесса обучения и повышение науч. уровня курсапожарной техники.

Является автором более 200 науч. трудов, в т. ч. 95 по проблемампожарной безопасности. Под его руководством издано 9 учебников, включая 6 по пожарной безопасности.

Б. подготовил 39 канд. техн. наук, в т. ч. 10 в Бронетанковой академии.

Награждён орд. Отечественной войны II степени, Красной Звезды, орд. Венгерской Народной Республики «Звезда с Золотым Венком» и 29 медалями.

Безбородько Михаил Дмитриевич

Безбородько Михаил Дмитриевич (р. 7 ноября 1917, Москва), инж.-полк. (1957), д-р техн. наук (1970), проф., засл. деятель науки РФ (1996), акад.НЛНПБ (1996).

По окончании Донецкого индустриального ин-та и курсов по I подготовке танкистов (1941) находился в действующей армии, где прошёл путь от командира танка до зам. нач. штаба полка тяжёлой [самоходной артиллерии. В 1944 с фронта был откомандирован в Бронетанковую акад., которую закончил отличием (1947), затем, окончив адъюнктуру, остался в ней работать, занимаясь преподавательской и н.-и. деятельностью. В период работы з акад. защитил канд. 1и докг. диссертации, получил учёное звание проф. Уйдя в запас по (выслуге пет, перешёл (1971) на инж. ф-т ВШ МВД СССР нынеАкадемия ГПС МЧС России), на должность проф. кафедры пожарной техники, которую возглавлял с 1975 по 1984.

Совместно с сотрудниками кафедры теоретически обосновал необходимость создания рукавной базы и разработал методику расчёта для организации и функционирования рукавного хозяйства. Эти работы были реализованы на примере рукавной базы в г. Тверь, ставшей образцовой. Обосновал условия примененияпожарных автомобилей первой помощи, а также эргономические требования к размещению пожарно-техн. вооружения напожарных автоцистернах.

Б. предложены науч. подходы к решению проблем: тепловой защитыпожарных машин, увеличения срока службынапорных пожарныхрукавов, диагностированияпожарных насосов.

Внёс большой педагогический вклад в совершенствование процесса обучения и повышение науч. уровня курсапожарной техники.

Является автором более 200 науч. трудов, в т. ч. 95 по проблемампожарной безопасности. Под его руководством издано 9 учебников, включая 6 по пожарной безопасности.

Б. подготовил 39 канд. техн. наук, в т. ч. 10 в Бронетанковой академии.

Награждён орд. Отечественной войны II степени, Красной Звезды, орд. Венгерской Народной Республики «Звезда с Золотым Венком» и 29 медалями.

Энциклопедия

Бегишев Ильдар Рафатович (р. 31 августа 1947, г. Джалал-Абад, Кирг. ССР), полк, внутр. службы, д-р техн. наук, проф., акад.НАНПБ. Известный учёный в областигорения и взрыва газовых систем.

Окончил Московский ин-т нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (1970). С 1971 по 1978 работал в н.-и. физико-химическом ин-те им. Л.Я. Карпова мл. науч. сотрудником, руководителем группы, зам. зав. лабораторией. С 1979 в ВИПТШ МВД СССР (нынеАкадемия Государственной противопожарной службы МЧС России) в должности ст. преподавателя, доцента, проф., нач. кафедры процессов горения.

Являясь специалистом в области кинетики цепных химических реакций, свою деятельность посвятил исследованиям горючести реакционных газовых систем; инициирования горения излучением; распространения пламени в поле действия источника излучения; фототеплового взрыва в газовых реагирующих средах; пожаровзрывоопасности фторорганических соединений и хлорсодержащих горючих систем; влияния УФ-излучения на пожаровзрывоопасные характеристики горючих смесей; пожаровзрывоопасности фотохимических производств.

Б. впервые экспериментально установил влияние УФ-излучения на температуру самовоспламенения, концентрационные пределы искорость распространения пламени в кислород- и хлорсодержащих смесях. Получил новые экспериментальные доказательства цепной природы третьего предела воспламенения, роли гетерогенных реакций в развитии цепей, а также существования энергетических разветвлений в реакциях цепного хлорирования фторуглеводородов. Заложил науч. основы пожаровзрывобезопасности фотохимических производств. Последние годы посвятил изучению механизма образования пирофорных отложений в резервуарах с сернистой нефтью и развитию методов борьбы с ихсамовозгоранием.

Б. опубликовано свыше 150 науч. трудов, 12 уч. пособий и уч.-методических работ, получено 6 авторских свидетельств на изобретения и патентов. Под его руководством защищены 5 канд. диссертаций.

Б. является членом докторского диссертационного и учёного Советов Акад. ГПС МЧС России. Награждён 4 медалями.

Бегишев Ильдар Рафатович

Бегишев Ильдар Рафатович (р. 31 августа 1947, г. Джалал-Абад, Кирг. ССР), полк, внутр. службы, д-р техн. наук, проф., акад.НАНПБ. Известный учёный в областигорения и взрыва газовых систем.

Окончил Московский ин-т нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (1970). С 1971 по 1978 работал в н.-и. физико-химическом ин-те им. Л.Я. Карпова мл. науч. сотрудником, руководителем группы, зам. зав. лабораторией. С 1979 в ВИПТШ МВД СССР (нынеАкадемия Государственной противопожарной службы МЧС России) в должности ст. преподавателя, доцента, проф., нач. кафедры процессов горения.

Являясь специалистом в области кинетики цепных химических реакций, свою деятельность посвятил исследованиям горючести реакционных газовых систем; инициирования горения излучением; распространения пламени в поле действия источника излучения; фототеплового взрыва в газовых реагирующих средах; пожаровзрывоопасности фторорганических соединений и хлорсодержащих горючих систем; влияния УФ-излучения на пожаровзрывоопасные характеристики горючих смесей; пожаровзрывоопасности фотохимических производств.

Б. впервые экспериментально установил влияние УФ-излучения на температуру самовоспламенения, концентрационные пределы искорость распространения пламени в кислород- и хлорсодержащих смесях. Получил новые экспериментальные доказательства цепной природы третьего предела воспламенения, роли гетерогенных реакций в развитии цепей, а также существования энергетических разветвлений в реакциях цепного хлорирования фторуглеводородов. Заложил науч. основы пожаровзрывобезопасности фотохимических производств. Последние годы посвятил изучению механизма образования пирофорных отложений в резервуарах с сернистой нефтью и развитию методов борьбы с ихсамовозгоранием.

Б. опубликовано свыше 150 науч. трудов, 12 уч. пособий и уч.-методических работ, получено 6 авторских свидетельств на изобретения и патентов. Под его руководством защищены 5 канд. диссертаций.

Б. является членом докторского диссертационного и учёного Советов Акад. ГПС МЧС России. Награждён 4 медалями.

Энциклопедия

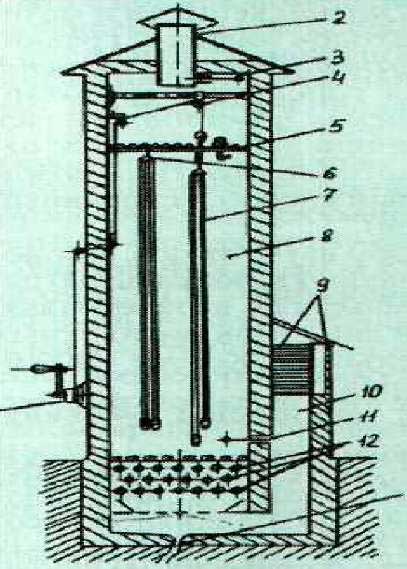

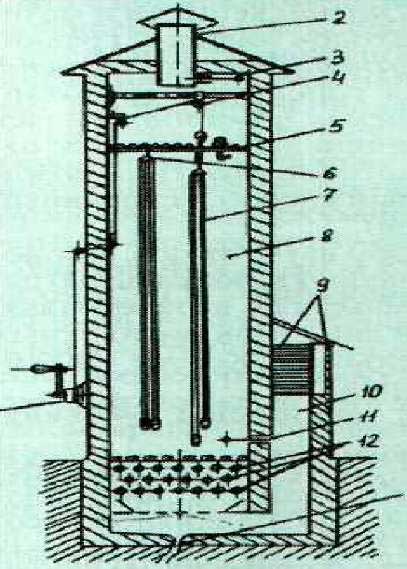

Башня для сушилки пожарных рукавов

Башня для сушки пожарных рукавов — башенная сушилка, предназначенная для сушкипожарных рукавов в подвешенном положении. В вертикальных камерах сушилок пожарные рукава для сушки подвешивают способом сложения вдвое или развёрнутыми на всю длину.

Башня для сушки пожарных рукавов должна иметь приборы для подогрева воздуха и обеспечена вентиляцией для подачи свежего воздуха и отвода отработанного (насыщенного влагой) воздуха.

Литература:Ляшук Р.Г. Сушка выкидных пожарных рукавов. М., 1959; Инструкция по эксплуатации пожарных рукавов (1994).

Схема башенной сушилки:

1 — лебёдка;

2 — короб для отвода воздуха;

4 — трос;

5 — верхняя решётка;

6 — ролик для подвески;

7 — напорный рукав;

8 — сушильная камера;

9 — жалюзи;

10 — короб для подвода воздуха;

12 — калорифер;

13 — водосток

Башня для сушки пожарных рукавов должна иметь приборы для подогрева воздуха и обеспечена вентиляцией для подачи свежего воздуха и отвода отработанного (насыщенного влагой) воздуха.

Литература:Ляшук Р.Г. Сушка выкидных пожарных рукавов. М., 1959; Инструкция по эксплуатации пожарных рукавов (1994).

Схема башенной сушилки:

1 — лебёдка;

2 — короб для отвода воздуха;

4 — трос;

5 — верхняя решётка;

6 — ролик для подвески;

7 — напорный рукав;

8 — сушильная камера;

9 — жалюзи;

10 — короб для подвода воздуха;

12 — калорифер;

13 — водосток

Энциклопедия

Башкирцев Михаил Прокофьевич (1930-1992), полк, внутр. службы, канд. техн. наук, доцент.

Закончил ВШ МВД СССР. Работал на кафедре теплофизики, зам. нач. ВИПТШ МВД СССР по науч. работе (ныне Академия ГПС МЧС России).

Область науч. интересов: теоретические исследования теплопередачи при пожаре; изучение особенностей развития пожара в зданиях различного назначения; исследование температурного режима при горении жидкости в помещении с использованием метода моделирования.

Опубликовал 5 учебников и уч. пособий по термодинамике и теплопередаче.

Башкирцев Михаил Прокофьевич

Башкирцев Михаил Прокофьевич (1930-1992), полк, внутр. службы, канд. техн. наук, доцент.

Закончил ВШ МВД СССР. Работал на кафедре теплофизики, зам. нач. ВИПТШ МВД СССР по науч. работе (ныне Академия ГПС МЧС России).

Область науч. интересов: теоретические исследования теплопередачи при пожаре; изучение особенностей развития пожара в зданиях различного назначения; исследование температурного режима при горении жидкости в помещении с использованием метода моделирования.

Опубликовал 5 учебников и уч. пособий по термодинамике и теплопередаче.

Энциклопедия

Баратов Анатолий Николаевич (р. 16 августа 1927, г.Ростов-на-Дону), полковник внутренней службы (1973), докторр технических наук (1981), профессор (1982), заслуженный деятель науки РФ (2000).

Видный учёный в области исследования процессов горения и пожаротушения.

Обучался в Ленинградском Высш. военно-морском училище им. М.В. Фрунзе (1947). После окончания Московского химико-технологического института (МХТИ) им. Д.И. Менделеева, аспирантуры при нём и защиты кандидатской диссертации был направлен в ЦНИИПО МВД СССР (1955), ныне — ФГУ ВНИИПО МЧС России. За время работы прошёл ступени от старшего научного сотрудника до заместителя начальника института по научной работе.

После ухода в отставку (1985) продолжает трудиться, являясь профессором Московского инженерно-строительного института, ныне Московского государственного строительного университета (МГСУ), и гавным научным сотрудником ФГУ ВНИИПО.

Свою научно-исследовательскую деятельность посвятил исследованиям предельных условий горения и их связи с молекулярной структурой горючих веществ, особенностей развития взрывов газо- и пылевоздушных смесей, механизма ингибирования процессов горения.

Результаты исследований использовались при стандартизации методов определения показателей пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов: установлении методов оценки сравнительной эффективности огнетушащих веществ, механизма ингибирования горения. Разработанная им общая теория тушения пожаров, явилась основой для создания принципиально новых огнетушащих веществ и способов тушения пожаров (например, аэрозольный способ, основанный на сжигании пропелленгов).

Баратовым опубликовано более 550 научных трудов, 6 монографий, 3 справочника, 2 учебника, получено 90 патентов и авторских свидетельств об изобретениях. Ряд работ был удостоен дипломов зарубежных выставок в Брюсселе (Бельгия), Женеве (Швейцария), Сеуле (Южная Корея).

Под руководством Баратова защищены 34 кандидатские и 4 докторские диссертации.

Является членом Научного Совета РАН по горению и Международного Комитета по альтернативным средствам тушения Национальной ассоциации пожарной защиты (NFPA, США), учёных советов Академии ГПС и ФГУ ВНИИПО. Ветеран Великой Отечественной Войны.

Награждён орденом Почёта (2006); знаками «Лучшему работнику пожарной охраны МВД СССР» (1971); «Заслуженный работник МВД СССР» (1974), «Отличник МВД HP Болгария» (1984); 18 медалями.

<a title=«Баратов А.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник»

Баратов Анатолий Николаевич

Баратов Анатолий Николаевич (р. 16 августа 1927, г.Ростов-на-Дону), полковник внутренней службы (1973), докторр технических наук (1981), профессор (1982), заслуженный деятель науки РФ (2000).

Видный учёный в области исследования процессов горения и пожаротушения.

Обучался в Ленинградском Высш. военно-морском училище им. М.В. Фрунзе (1947). После окончания Московского химико-технологического института (МХТИ) им. Д.И. Менделеева, аспирантуры при нём и защиты кандидатской диссертации был направлен в ЦНИИПО МВД СССР (1955), ныне — ФГУ ВНИИПО МЧС России. За время работы прошёл ступени от старшего научного сотрудника до заместителя начальника института по научной работе.

После ухода в отставку (1985) продолжает трудиться, являясь профессором Московского инженерно-строительного института, ныне Московского государственного строительного университета (МГСУ), и гавным научным сотрудником ФГУ ВНИИПО.

Свою научно-исследовательскую деятельность посвятил исследованиям предельных условий горения и их связи с молекулярной структурой горючих веществ, особенностей развития взрывов газо- и пылевоздушных смесей, механизма ингибирования процессов горения.

Результаты исследований использовались при стандартизации методов определения показателей пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов: установлении методов оценки сравнительной эффективности огнетушащих веществ, механизма ингибирования горения. Разработанная им общая теория тушения пожаров, явилась основой для создания принципиально новых огнетушащих веществ и способов тушения пожаров (например, аэрозольный способ, основанный на сжигании пропелленгов).

Баратовым опубликовано более 550 научных трудов, 6 монографий, 3 справочника, 2 учебника, получено 90 патентов и авторских свидетельств об изобретениях. Ряд работ был удостоен дипломов зарубежных выставок в Брюсселе (Бельгия), Женеве (Швейцария), Сеуле (Южная Корея).

Под руководством Баратова защищены 34 кандидатские и 4 докторские диссертации.

Является членом Научного Совета РАН по горению и Международного Комитета по альтернативным средствам тушения Национальной ассоциации пожарной защиты (NFPA, США), учёных советов Академии ГПС и ФГУ ВНИИПО. Ветеран Великой Отечественной Войны.

Награждён орденом Почёта (2006); знаками «Лучшему работнику пожарной охраны МВД СССР» (1971); «Заслуженный работник МВД СССР» (1974), «Отличник МВД HP Болгария» (1984); 18 медалями.

<a title=«Баратов А.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник»

Энциклопедия

Бабкин Вячеслав Степанович (р. 1935), д-р физ.-мат. наук, зав. лабораторией физики и химии горения газов Ин-та кинетики и горения Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск). Крупный специалист в областигорения газов. Развил науч. представления и предложил совр. методы определения фундаментальных показателей процесса горения газов — нормальной скорости распространения пламени, давлениявзрыва и I скорости его нарастания и др. На базе этих исследований разработаны осн. принципы категорирования пром. объектов по пожаровзрывоопасности, использованные при создании ОНТП 21-86 и НПБ 105-95.

Совместно с группой специалистовБНИИПО (Баратов А.Н. и др.) Б. создана конвективная теория пределов распространения пламени, разработаны новые методы и устройство для их определения (установка «Предел»). В результате детального изучения особенностей фильтрации иного горения выявлен режим сверхадиабатического горения. Выполнен большой объём исследований по влиянию на горение газов давления и температуры, определению показателей пожаровзрывоопасности разл. веществ.

Опубликовал ок. 150 науч. трудов, имеет 10 авторских свидетельств на изобретения.

Бабкин Вячеслав Степанович

Бабкин Вячеслав Степанович (р. 1935), д-р физ.-мат. наук, зав. лабораторией физики и химии горения газов Ин-та кинетики и горения Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск). Крупный специалист в областигорения газов. Развил науч. представления и предложил совр. методы определения фундаментальных показателей процесса горения газов — нормальной скорости распространения пламени, давлениявзрыва и I скорости его нарастания и др. На базе этих исследований разработаны осн. принципы категорирования пром. объектов по пожаровзрывоопасности, использованные при создании ОНТП 21-86 и НПБ 105-95.

Совместно с группой специалистовБНИИПО (Баратов А.Н. и др.) Б. создана конвективная теория пределов распространения пламени, разработаны новые методы и устройство для их определения (установка «Предел»). В результате детального изучения особенностей фильтрации иного горения выявлен режим сверхадиабатического горения. Выполнен большой объём исследований по влиянию на горение газов давления и температуры, определению показателей пожаровзрывоопасности разл. веществ.

Опубликовал ок. 150 науч. трудов, имеет 10 авторских свидетельств на изобретения.

Энциклопедия

Аэрозольное тушение

Аэрозольное тушение — прекращениегорения напожаре при использовании АОС, ГОА иАУАП. Средства А. т. применяются гл. обр. при объёмном способе пожаротушения. Показателями эффективности А. т. являются:огнетушащая способность АОС, ГОА; интенсивность подачи аэрозоля АОС, при которой создаётся огнетушащая аэрозольная среда;время тушения пожара.

Огнетушащая способность АОС, ГОА характеризуется удельным массовым огнетушащим расходом (концентрацией) АОС (далее — удельный расход), т. е. отношением массы сгораемого АОС к ед. объёма, при котором обеспечиваетсятушение пожара. Эффективность А. т. тем выше, чем меньше удельный расход АОС. Различают миним. и нормативный удельные огнетушащие расходы: миним. — удельный расход АОС, величина которого получена экспериментально при нормальных начальных условиях исходной среды (температуре, давлении и влажности) с помощью лабораторной установки; нормативный — удельный АОС, величина которого используется при расчётах параметровустановок пожаротушения, характеризует огнетушащую способность аэрозоля, получаемого из ГОА в крупномасштабных испытаниях. Огнетушащая способность аэрозоля АОС определяется химическим, количественным и дисперсным составом частиц. Вследствие протекающих эволюционных процессов (снижение концентрации оксидов, гидрооксидов при образовании менее активных карбонатов, хлоридов и др., укрупнение частиц при коагуляции, снижение их концентрации при оседании частиц на твёрдых поверхностях и др.) огнетушащая способность аэрозолей во времени снижается, т. е. величина удельного расхода АОС возрастает.

Интенсивность подачи аэрозоля АОС является динамическим показателем процесса создания определённой концентрации аэрозоля в защищаемом помещении и характеризуется отношением общей массы заряда АОС к объёму помещения и времени подачи в него аэрозоля. Различают оптимальную, нормативную и относительную интенсивности подачи аэрозоля АОС: оптимальная интенсивность — такая, при которой обеспечивается тушение за миним. время с миним. расходом АОС; нормативная — регламентируется нормативными документами по АУАП; относительная — характеризуется отношением интенсивности подачи аэрозоля к нормативному удельному расходу АОС. Интенсивность подачи аэрозоля АОС при пр. равных условиях во многом определяет параметры процесса А. т. в помещениях с разл. степенью негерметичности (тушение с миним. расходными показателями АОС за минимально короткое время) и безопасные режимы применения АОС, при которых в защищаемом объёме не возникают опасные по величине избыточные давления и температуры. Характер зависимости времениобъёмного тушенияпожара и требуемого удельного расхода

Огнетушащая способность АОС, ГОА характеризуется удельным массовым огнетушащим расходом (концентрацией) АОС (далее — удельный расход), т. е. отношением массы сгораемого АОС к ед. объёма, при котором обеспечиваетсятушение пожара. Эффективность А. т. тем выше, чем меньше удельный расход АОС. Различают миним. и нормативный удельные огнетушащие расходы: миним. — удельный расход АОС, величина которого получена экспериментально при нормальных начальных условиях исходной среды (температуре, давлении и влажности) с помощью лабораторной установки; нормативный — удельный АОС, величина которого используется при расчётах параметровустановок пожаротушения, характеризует огнетушащую способность аэрозоля, получаемого из ГОА в крупномасштабных испытаниях. Огнетушащая способность аэрозоля АОС определяется химическим, количественным и дисперсным составом частиц. Вследствие протекающих эволюционных процессов (снижение концентрации оксидов, гидрооксидов при образовании менее активных карбонатов, хлоридов и др., укрупнение частиц при коагуляции, снижение их концентрации при оседании частиц на твёрдых поверхностях и др.) огнетушащая способность аэрозолей во времени снижается, т. е. величина удельного расхода АОС возрастает.

Интенсивность подачи аэрозоля АОС является динамическим показателем процесса создания определённой концентрации аэрозоля в защищаемом помещении и характеризуется отношением общей массы заряда АОС к объёму помещения и времени подачи в него аэрозоля. Различают оптимальную, нормативную и относительную интенсивности подачи аэрозоля АОС: оптимальная интенсивность — такая, при которой обеспечивается тушение за миним. время с миним. расходом АОС; нормативная — регламентируется нормативными документами по АУАП; относительная — характеризуется отношением интенсивности подачи аэрозоля к нормативному удельному расходу АОС. Интенсивность подачи аэрозоля АОС при пр. равных условиях во многом определяет параметры процесса А. т. в помещениях с разл. степенью негерметичности (тушение с миним. расходными показателями АОС за минимально короткое время) и безопасные режимы применения АОС, при которых в защищаемом объёме не возникают опасные по величине избыточные давления и температуры. Характер зависимости времениобъёмного тушенияпожара и требуемого удельного расхода

Энциклопедия

Аэрозолеобразующий огнетушащий состав (АОС)

Аэрозолеобразующий огнетушащий состав (АОС) — твердотопливная композиция, способная к самостоятельномугорению с образованиемогнетушащего аэрозоля, применяемого для объёмногопожаротушения. АОС представляет собой химическую систему, основой которой является конденсированная смесьокислителей и горючих компонентов с целевыми и технологическими добавками. Окислителями в типовых АОС являются в осн. кислородосодержащие соли калия: нитрат (селитра) KNO3 и (или) перхлорат KClO4, реже — нитраты натрия NaN03, бария Ba(N03), и некоторые др. Горючей основой большинства АОС являются практически нерастворимые в воде органические вещества: сажа, смола, каучук, нитроцеллюлоза и др. Для обеспечения требуемых характеристик в качестве целевых компонентов широко применяются: азотсодержащие органические соединения (для повышения газопроизводительности,огнетушащей способности АОС и снижения температуры аэрозоля); металлический магний (для интенсификации процесса получения аэрозоля); карбонаты калия, магния, кальция, хлориды калия, натрия и т. п. (для снижения температуры выделяемого аэрозоля); хроматы калия и аммония (для интенсификации процесса аэрозолеобразования) и др. На базе компонентов такого типа созданы и применяются модификации твердотопливных АОС разл. назначения. В нормальных условиях АОС обладает химической стабильностью, однако при нагреве (от элекгроспирали, пиропатронов, очага пожара и др.) он способен гореть и обеспечивать получение огнетушащего аэрозоля, являющегося самым эффективнымсредством тушения пожара.

Эффективность и механизм объёмногоаэрозольного тушения определяется такими осн. явлениями, как:ингибирование химических реакций в пламени свежеобразовавшимися высоко дисперсными твёрдыми частицами аэрозоля; разбавлениегорючей среды двуокисью (диоксидом) углерода, азотом, парамиводы и выжиганиекислорода; охлаждение зоны горения аэрозолем.

Литература: Шидловский А.А. Основы пиротехники. М, 1973;Агафонов В.В., Жевлахов А.Ф., Копылов Н.П. и др. Эффективность и механизм огнетушащего действия новых заменителей хладонов// Материалы X симпозиума по горению и взрыву: Горение. Черноголовка, 1992.

Эффективность и механизм объёмногоаэрозольного тушения определяется такими осн. явлениями, как:ингибирование химических реакций в пламени свежеобразовавшимися высоко дисперсными твёрдыми частицами аэрозоля; разбавлениегорючей среды двуокисью (диоксидом) углерода, азотом, парамиводы и выжиганиекислорода; охлаждение зоны горения аэрозолем.

Литература: Шидловский А.А. Основы пиротехники. М, 1973;Агафонов В.В., Жевлахов А.Ф., Копылов Н.П. и др. Эффективность и механизм огнетушащего действия новых заменителей хладонов// Материалы X симпозиума по горению и взрыву: Горение. Черноголовка, 1992.