кто+такой+РТП

Энциклопедия

Искрозащищенное оборудование

Искрозащищенное оборудование - взрывозащищённое электрооборудование с видомвзрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», выполненное таким образом, чтоэлектрический разряд не может воспламенить окружающую взрывоопасную среду. Электрооборудование, особенно с частями, искрящими при нормальной работе, рекомендуется выносить за пределывзрывоопасных зон, если это не вызвано особыми затруднениями при эксплуатации и не сопряжено с неоправданными материальными затратами. При установке электрооборудования в пределах взрывоопасной зоны оно должно удовлетворять требованиям ПУЭ.

Литература: Правила устройства электроустановок. СПб., 2004.

Литература: Правила устройства электроустановок. СПб., 2004.

Энциклопедия

Ингибиторы

Ингибиторы — вещества, тормозящие разнообразные химические реакции; находят широкое применение для предотвращения или замедления нежелательных процессов, например, окисления топлив, смазочных масел и др. К таким веществам относятся составы на основе галоидопроизводных предельных углеводородов, в которых атомы водорода замещены полностью (или частично) атомами галоидов:хладоны, а такжеогнетушащие порошки и твердыеаэрозоли. В связи с тем, что хлор, бромсодержащие хладоны разрушают озоновый слой Земли, их применение ограничено. Ингиьиторы широко применяются дляпожаротушения.

Ингибитор бывает гомогенным (ингибитор находится в парообразном состоянии) или гетерогенным (ингибитор находится в состоянии аэровзвеси). Из гомогенных ингибиторов больше всего известны галоидоуглеводороды, ингибирующая способность которых убывает от соединений, содержащих йод, к соединениям, содержащим фтор. Гетерогенные ингибиторы — тонкоизмельчённые минеральные соли щелочных металлов (карбонаты, бикарбонаты, хлориды калия и натрия, фосфаты аммония и др.).

Поогнетушащей способности ингибиторы превышают другиесредства пожаротушения (см. также Ингибирование). Наряду с ингибиторами существуют вещества, называемые флегматизаторами, которые уменьшают скоростьгорения только за счёт разбавления горючей смеси и увеличения теплопотерь из зоны горения. Флегматизаторы по эффективности существенно уступают ингибиторам.

Литература:Абдурагимов И.М., Говоров В.Ю., Макаров В.Е. Физико-химические основы развития и тушения пожаров. М., 1980;Баратов А.Н. Горение – Пожар – Взрыв – Безопасность. М, 2003

Ингибитор бывает гомогенным (ингибитор находится в парообразном состоянии) или гетерогенным (ингибитор находится в состоянии аэровзвеси). Из гомогенных ингибиторов больше всего известны галоидоуглеводороды, ингибирующая способность которых убывает от соединений, содержащих йод, к соединениям, содержащим фтор. Гетерогенные ингибиторы — тонкоизмельчённые минеральные соли щелочных металлов (карбонаты, бикарбонаты, хлориды калия и натрия, фосфаты аммония и др.).

Поогнетушащей способности ингибиторы превышают другиесредства пожаротушения (см. также Ингибирование). Наряду с ингибиторами существуют вещества, называемые флегматизаторами, которые уменьшают скоростьгорения только за счёт разбавления горючей смеси и увеличения теплопотерь из зоны горения. Флегматизаторы по эффективности существенно уступают ингибиторам.

Литература:Абдурагимов И.М., Говоров В.Ю., Макаров В.Е. Физико-химические основы развития и тушения пожаров. М., 1980;Баратов А.Н. Горение – Пожар – Взрыв – Безопасность. М, 2003

Энциклопедия

Изолирующее свойство пены

Изолирующее свойство пены — способность к образованию на поверхности горящей жидкости сплошного, паронепроницаемого слоя, исключающего поступление горючих паров в зонугорения.

Пена в качествеогнетушащего вещества для нефти и нефтепродуктов впервые предложена русским инженеромА. Г. Лораном в 1904 году. Необходимость в появлении такого огнетушащего вещества была связана с неспособностьюводы тушить этипожары только за счёт охлаждения. До настоящего, времени отсутствует чёткость в понятии природы огнетушащих свойств пены. В качестве главного попеременно на первый план выдвигались либо изолирующие свойства пены, связанные в основном с природойПАВ и стабилизаторов пенообразующих растворов, либо охлаждающий эффект жидкой фазы пены. Это объясняется тем, что оба эффекта протекают одновременно, а их вклад втушение пожара зависит как от качества пены, так и от природыГЖ (температуры кипения). Ведущая роль изолирующего свойства пены была подтверждена при использовании пены изсинтетических фторсодержащих ПО, когда наряду со слоем пены на поверхности углеводородной ГЖ образовывалась устойчивая плёнка, значительно усиливающая эффективность самой пены. Для этих ПО также, как для синтетических углеводородных ПО, подтверждается улучшение тушения при увеличении кратности пены. Аналогичные действия пены и плёнки отмечаются при тушении полярных (водорастворимых) ГЖ (например, спирт, ацетон и др.), когда один из компонентов ПО коагулирует на поверхности жидкости, образуя прочную плёнку и усиливая изолирующее свойство пены.

Литература:Рябов И. В. Современные средства тушения пожаров пенами. М., 1956;Катков М.В. К вопросу исследования устойчивости и изолирующей способности воздушно-механической пены// Новые способы и средства тушения пламени нефтепродуктов. М., 1960;Кучер В.М., Меркулов В.А. О соотношении между охлаждающим и изолирующим действием пены при тушении горящих жидкостей// Пожарная техника и тушение пожаров: Сб. науч. тр. М., 1979.

Пена в качествеогнетушащего вещества для нефти и нефтепродуктов впервые предложена русским инженеромА. Г. Лораном в 1904 году. Необходимость в появлении такого огнетушащего вещества была связана с неспособностьюводы тушить этипожары только за счёт охлаждения. До настоящего, времени отсутствует чёткость в понятии природы огнетушащих свойств пены. В качестве главного попеременно на первый план выдвигались либо изолирующие свойства пены, связанные в основном с природойПАВ и стабилизаторов пенообразующих растворов, либо охлаждающий эффект жидкой фазы пены. Это объясняется тем, что оба эффекта протекают одновременно, а их вклад втушение пожара зависит как от качества пены, так и от природыГЖ (температуры кипения). Ведущая роль изолирующего свойства пены была подтверждена при использовании пены изсинтетических фторсодержащих ПО, когда наряду со слоем пены на поверхности углеводородной ГЖ образовывалась устойчивая плёнка, значительно усиливающая эффективность самой пены. Для этих ПО также, как для синтетических углеводородных ПО, подтверждается улучшение тушения при увеличении кратности пены. Аналогичные действия пены и плёнки отмечаются при тушении полярных (водорастворимых) ГЖ (например, спирт, ацетон и др.), когда один из компонентов ПО коагулирует на поверхности жидкости, образуя прочную плёнку и усиливая изолирующее свойство пены.

Литература:Рябов И. В. Современные средства тушения пожаров пенами. М., 1956;Катков М.В. К вопросу исследования устойчивости и изолирующей способности воздушно-механической пены// Новые способы и средства тушения пламени нефтепродуктов. М., 1960;Кучер В.М., Меркулов В.А. О соотношении между охлаждающим и изолирующим действием пены при тушении горящих жидкостей// Пожарная техника и тушение пожаров: Сб. науч. тр. М., 1979.

Энциклопедия

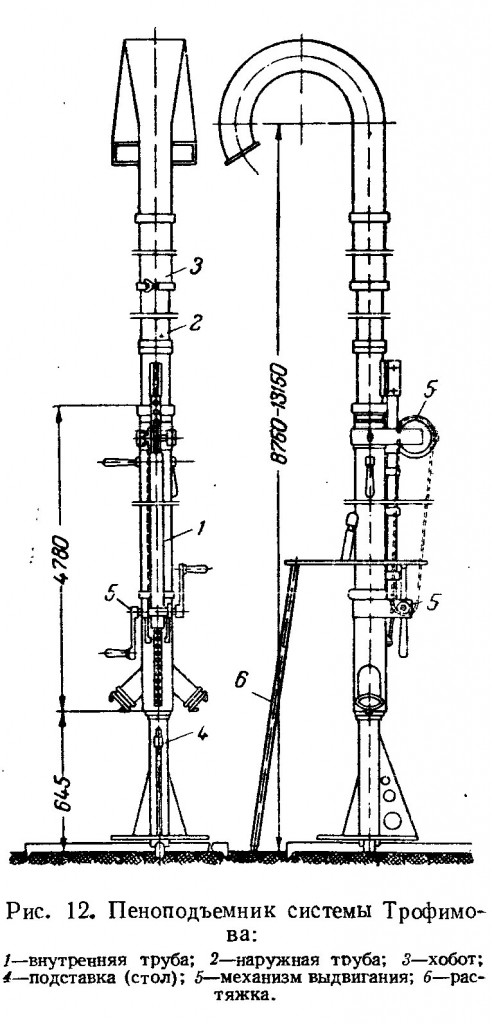

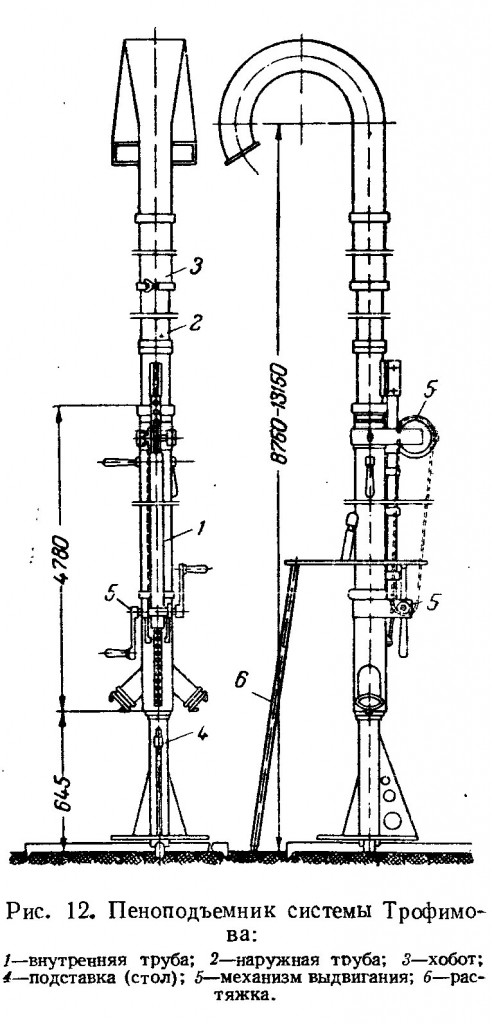

Пеноподъемник

Пеноподъемник — устройство, предназначенное для подачи ВМП (воздушно-механической пены) длятушения пожаров в резервуарах с ГЖ (горючими жидкостями) или в проёмы помещений, расположенных на высоте. Пеноподъёмник представляет собой один или несколькопеногенераторов, смонтированных на специальном подъёмном устройстве. Впервые пеноподъёмник был разработан Трофимовым и представлял собой длинную трубу, одновременно являвшуюся растворопроводом. Труба крепилась на опоре и поднималась вручную на высоту резервуара для подачи пены через его борт на поверхность ГЖ.

В настоящее время пеноподъёмник Трофимова на практике применяется мало и только для тушения пожаров в резервуарах вместимостью не более 700 м3. В качестве переносных пеноподъёмников применяются также трехколенные лестницы, в верхней части которых закреплены от одного до трех пеногенераторов ГПС-600. Наиболее широко применяются автомобильные пеноподъёмники. Это специальныйпожарный автомобиль (коленчатый подъёмник, автолестница), оборудованный пеногенераторами или другими устройствами для получения пены и используемый для подачи огнетушащей пены в резервуары сверху или в оконные проёмы зданий и сооружений. Современные пеноподъёмники позволяют подавать пену средней кратности на значительную высоту и в большом количестве (до ста и более литров в секунду).

Наиболее широко в качестве шасси автомобильных пеноподъёмников применяются автомобили таких марок, как КамАЗ, Магирус и др.

Несмотря на высокую эффективность применения, автомобильные пеноподъёмники имеют существенные недостатки:

В настоящее время пеноподъёмник Трофимова на практике применяется мало и только для тушения пожаров в резервуарах вместимостью не более 700 м3. В качестве переносных пеноподъёмников применяются также трехколенные лестницы, в верхней части которых закреплены от одного до трех пеногенераторов ГПС-600. Наиболее широко применяются автомобильные пеноподъёмники. Это специальныйпожарный автомобиль (коленчатый подъёмник, автолестница), оборудованный пеногенераторами или другими устройствами для получения пены и используемый для подачи огнетушащей пены в резервуары сверху или в оконные проёмы зданий и сооружений. Современные пеноподъёмники позволяют подавать пену средней кратности на значительную высоту и в большом количестве (до ста и более литров в секунду).

Наиболее широко в качестве шасси автомобильных пеноподъёмников применяются автомобили таких марок, как КамАЗ, Магирус и др.

Несмотря на высокую эффективность применения, автомобильные пеноподъёмники имеют существенные недостатки:

- для их манёвра необходимо большое пространство, в связи с чем не всегда удается устанавливать их в наиболее выгодном для подачи пены месте;

- они имеют значительные габариты;

- для работы на них требуется специально подготовленный персонал;

- высокая стоимость автомобильных пеноподъёмников.

Энциклопедия

Пенообразование

Пенообразование — процесс получения ВМП (воздушно-механической пены), являющейся ячеисто-плёночной структурой, отдельные пузырьки (ячейки) которой связаны друг с другом в общий каркас разделяющими плёнками. Пена получается в результате взаимодействия растворапенообразователя и газовой фазы (воздуха или других газов) при использовании специальных устройств генераторов пены. Применяемые длятушения пожаров пены должны быть стойкими к воздействию горючего, лучистой теплоты открытогопламени, хорошо растекаться по поверхности горящего материала. Основными характеристиками этих пен являются такие показатели, как кратность, скорость разрушения пены на открытом воздухе и на поверхностигорючего материала, время разрушения пены при воздействии на неё лучистого тепла очагапожара. Данные показатели определяются по методике, изложенной в ГОСТ Р 50588-93. На процесс пенообразования значительное влияние оказывают физико-химические свойства компонентов, скорость прохождения струй газа через слой жидкости, конструктивные особенности сетокпеногенераторов и другое. При наличии в газовой фазе хорошо растворимых компонентов, кратность получаемой пены заметно снижается. На процесс получения устойчивой пены значительное влияние оказывает поверхностное натяжение исходного раствора пенообразователя (жидкой фазы). Для получения пен, которые необходимы для тушения пожаров, снижения поверхностного натяжения воды, применяются добавки ПАВ (поверхностно-активных веществ, пенообразователей).

Литература: Казаков М.В., Петров И.И., Реутт В.Ч. Средства и способы тушения пламени горючих жидкостей. М.,1977; Пенный режим и пенные аппараты /Э.М. Тарат, И.П. Мухленов, А.Ф. Туболкин, Е.С. Тумаркина. Л., 1997; ГОСТ Р 50588-93. Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний.

Литература: Казаков М.В., Петров И.И., Реутт В.Ч. Средства и способы тушения пламени горючих жидкостей. М.,1977; Пенный режим и пенные аппараты /Э.М. Тарат, И.П. Мухленов, А.Ф. Туболкин, Е.С. Тумаркина. Л., 1997; ГОСТ Р 50588-93. Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний.

Энциклопедия

Елизаров Марк Тимофеевич

Елизаров Марк Тимофеевич (родился 1862 - ?). Руководитель пожарной охраны. Председатель Пожарного Совета, учреждённого Декретом СНК «Об организации государственных мер борьбы с огнём» (1918), занимал пост Главного комиссара по делам страхования от огня.

Для обеспечения деятельности Пожарного Совета Елизаров создал в составе комиссариата отделы:

Для обеспечения деятельности Пожарного Совета Елизаров создал в составе комиссариата отделы:

- по вопросам юридического и административного характера, которым руководил председатель Всероссийского пожарного общества А.Н. Цепов;

- пожарно-технический, работавший под руководством Н.И. Ныркова;

- учебно-пожарно-инструкционный, который возглавлялП. К. Яворовский.

Энциклопедия

Дыхательный аппарат со сжатым кислородом (КИП)

Дыхательный аппарат со сжатым кислородом (КИП) — регенеративный аппарат, в котором атмосфера создаётся за счёт регенерации выдыхаемого воздуха путём поглощения из него двуокиси диоксида углерода и добавления кислорода из имеющегося в баллоне дыхательного аппарата запаса, после чего регенерированный воздух поступает на вдох. КИП применяются в пожарной охране с 1930. С течением времени их конструкция постоянно совершенствовалась.

Современный КИП состоит из:

Концепцией совершенствования ГДЗС определен переход на эксплуатацию КИП в качестве основных СИЗ ОД в пожарной охране и оснащение ими основных пожарных автомобилей. В то же время КИП с 4-часовым временем защитного действия незаменимы при ликвидации пожаров на объектах метрополитенов, в протяжённых тоннелях и шахтах. Такими аппаратами должны быть оснащены пожарные автомобили газодымозащитной службы.

Литература: НПБ 164-2001. Техника пожарная. Кислородные изолирующие противогазы (респираторы) для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний.

Современный КИП состоит из:

- закрытого ранца с подвесной и амортизирующей системой;

- баллона со сжатым кислородом;

- редуктора с предохранительным клапаном;

- легочного автомата;

- устройства дополнительной подачи кислорода (байпаса);

- манометра со шлангом высокого давления;

- дыхательного мешка;

- избыточного клапана;

- регенеративного патрона;

- холодильника;

- сигнального устройства;

- шлангов и клапанов вдоха и выдоха;

- слюносборника и (или) насоса для удаления влаги;

- лицевой части с переговорным устройством.

- перекрывное устройство магистрали манометра;

- продувочное устройство;

- утеплительные чехлы;

- электронные устройства контроля состояния аппарата и самого пользователя.

Концепцией совершенствования ГДЗС определен переход на эксплуатацию КИП в качестве основных СИЗ ОД в пожарной охране и оснащение ими основных пожарных автомобилей. В то же время КИП с 4-часовым временем защитного действия незаменимы при ликвидации пожаров на объектах метрополитенов, в протяжённых тоннелях и шахтах. Такими аппаратами должны быть оснащены пожарные автомобили газодымозащитной службы.

Литература: НПБ 164-2001. Техника пожарная. Кислородные изолирующие противогазы (респираторы) для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний.

Энциклопедия

Дымовой пожарный извещатель

Дымовой пожарный извещатель — автоматический ПИ реагирующий на аэрозольные продукты горения. Дымовые пожарные извещатели подразделяют на оптико-электронные и ионизационные.

Оптико-электронный дымовой ПИ осуществляет контроль оптической плотности среды двумя способами:

Обнаружение отражённого от частиц дыма светового потока, создаваемого источником оптического излучения, является принципом работы точечных оптико-электронных дымовых ПИ. Основным недостатком такого способа обнаружения дыма является малая чувствительность к чёрному дыму, частички которого практически не отражают оптическое излучение.

Линейный оптико-электронный дымовой ПИ способен эффективно обнаруживать, как светлый, так (в большей степени) и чёрный дым. Ионизационный дымовой ПИ обнаруживает задымление окружающей среды путём выявления среди молекул воздуха твёрдых и жидких частичек дыма, которые значительно крупней молекул. Основным преимуществом указанного извещателя является независимость его чувствительности от цвета дыма. Ионизация воздуха в этом извещателе может быть достигнута различными способами, наиболее простым и распространённым из которых является установка в дымовой камере кусочка радиоактивного вещества. Такой извещатель называют радиоизотопным дымовым ПИ. Основными препятствиями к широкому использованию указанных извещателей являются наличие в их конструкции радиоактивных материалов, а также сложность и дороговизна утилизации радиоактивных веществ после окончания срока эксплуатации извещателя.

Большое распространение получили аспирационные дымовые ПИ, построенные на основе системы обнаружения дыма (оптико-электронной, ионизационной или лазерной), помещённой в специальный блок обработки, который может быть установлен, как в защищаемом помещении, так и вне его. В блоке обработки установлен специальный вентилятор (аспиратор), обеспечивающий забор воздуха из защищаемого помещения. Система обработки анализирует пробы воздуха и, в случае обнаружения дыма, выдаёт извещение о тревоге. Основные преимущества аспирационного извещателя — возможность защиты одним блоком обработки большой площади, осуществление анализа проб воздуха, собираемых

Оптико-электронный дымовой ПИ осуществляет контроль оптической плотности среды двумя способами:

- первый подразумевает наличие отражения и рассеивания частичками дыма оптического излучения;

- второй заключается в измерении поглощения оптического излучения частичками дыма.

Обнаружение отражённого от частиц дыма светового потока, создаваемого источником оптического излучения, является принципом работы точечных оптико-электронных дымовых ПИ. Основным недостатком такого способа обнаружения дыма является малая чувствительность к чёрному дыму, частички которого практически не отражают оптическое излучение.

Линейный оптико-электронный дымовой ПИ способен эффективно обнаруживать, как светлый, так (в большей степени) и чёрный дым. Ионизационный дымовой ПИ обнаруживает задымление окружающей среды путём выявления среди молекул воздуха твёрдых и жидких частичек дыма, которые значительно крупней молекул. Основным преимуществом указанного извещателя является независимость его чувствительности от цвета дыма. Ионизация воздуха в этом извещателе может быть достигнута различными способами, наиболее простым и распространённым из которых является установка в дымовой камере кусочка радиоактивного вещества. Такой извещатель называют радиоизотопным дымовым ПИ. Основными препятствиями к широкому использованию указанных извещателей являются наличие в их конструкции радиоактивных материалов, а также сложность и дороговизна утилизации радиоактивных веществ после окончания срока эксплуатации извещателя.

Большое распространение получили аспирационные дымовые ПИ, построенные на основе системы обнаружения дыма (оптико-электронной, ионизационной или лазерной), помещённой в специальный блок обработки, который может быть установлен, как в защищаемом помещении, так и вне его. В блоке обработки установлен специальный вентилятор (аспиратор), обеспечивающий забор воздуха из защищаемого помещения. Система обработки анализирует пробы воздуха и, в случае обнаружения дыма, выдаёт извещение о тревоге. Основные преимущества аспирационного извещателя — возможность защиты одним блоком обработки большой площади, осуществление анализа проб воздуха, собираемых

Энциклопедия

Дознание по делам о пожарах

Дознание по делам о пожарах — форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем органа ГПН ФПС по уголовному делу, производство предварительного следствия по которому необязательно.

Предварительное расследование в форме дознания производится по уголовным делам, указанным в части третьей статьи 150 УПК РФ, возбуждаемым в отношении конкретных лиц. Дознание производится в течение 20 суток со дня возбуждения уголовного дела (срок может быть продлен прокурором, но не более чем на 10 суток). По окончании дознания и при наличии необходимых доказательств для обвинения лица, подозреваемого в совершении преступления, дознаватель составляет обвинительный акт, с которым ознакомлены обвиняемый и его защитник. Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается начальном органа дознания, а затем с материалами уголовного дела направляется прокурору для принятия решения.

При расследовании уголовного дела, связанного с пожаром, дознание производится по следующим преступным деяниям, предусмотренным соответствующими нормами УК РФ:

Специфика и сложность расследования дел о пожарах в современных условиях приводит к необходимости привлечения лиц, обладающих пожарно-техническими знаниями. Основными формами их участия в производстве дознания по делам о пожарах являются:

Предварительное расследование в форме дознания производится по уголовным делам, указанным в части третьей статьи 150 УПК РФ, возбуждаемым в отношении конкретных лиц. Дознание производится в течение 20 суток со дня возбуждения уголовного дела (срок может быть продлен прокурором, но не более чем на 10 суток). По окончании дознания и при наличии необходимых доказательств для обвинения лица, подозреваемого в совершении преступления, дознаватель составляет обвинительный акт, с которым ознакомлены обвиняемый и его защитник. Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается начальном органа дознания, а затем с материалами уголовного дела направляется прокурору для принятия решения.

При расследовании уголовного дела, связанного с пожаром, дознание производится по следующим преступным деяниям, предусмотренным соответствующими нормами УК РФ:

- уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности (статья 168 УК РФ);

- нарушение требований пожарной безопасности, совершённое лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть первая статьи 219 УК РФ);

- уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности (часть первая статьи 261 УК РФ).

Специфика и сложность расследования дел о пожарах в современных условиях приводит к необходимости привлечения лиц, обладающих пожарно-техническими знаниями. Основными формами их участия в производстве дознания по делам о пожарах являются:

- оказание технической помощи при

Энциклопедия

Дислокация подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны — размещение сил и средств пожарной охраны по местам базирования на определенной территории. Местами базирования подразделений пожарной охраны являются, как правило, пожарные депо и части.

Одной из важнейших характеристик (и условий) дислокации подразделений пожарной охраны является время прибытия к месту вызова (на пожар, аварию). НПБ место дислокации пожарных подразделений предусматривается в решении о создании территорий подразделений пожарной охраны. Основной принцип дислокации подразделений пожарной охраны заключается в том, что пожарная охрана должна быть организована таким образом, чтобы в любой момент на любое возникшее в населённом пункте (на объекте) событие, связанное с пожаром, аварией и другим ЧС, в ликвидации последствий которого подразделения пожарной охраны обязаны принимать участие и могут своевременно отреагировать адекватно характеру возникшего события (происшествия). При этом должны выполняться два основных ограничения:

Одной из важнейших характеристик (и условий) дислокации подразделений пожарной охраны является время прибытия к месту вызова (на пожар, аварию). НПБ место дислокации пожарных подразделений предусматривается в решении о создании территорий подразделений пожарной охраны. Основной принцип дислокации подразделений пожарной охраны заключается в том, что пожарная охрана должна быть организована таким образом, чтобы в любой момент на любое возникшее в населённом пункте (на объекте) событие, связанное с пожаром, аварией и другим ЧС, в ликвидации последствий которого подразделения пожарной охраны обязаны принимать участие и могут своевременно отреагировать адекватно характеру возникшего события (происшествия). При этом должны выполняться два основных ограничения:

- прибытие сил и средств пожарной охраны к месту вызова должно укладываться в допустимые временные интервалы, обусловленные закономерностями развития и уровнем риска конкретного происшествия;

- кол-во сил и средств должно быть экономически оправданным.